�������܂��܂��g�����Ȃ��ɂ͓���A�C�e���Ƃ������܂��B

�����ł��̃f�W�J������ł́A�f�W�^���J�����̋@��I��������ۂɎB�e���A���p����܂ł̃e�N�j�b�N���Љ�܂��B

�ƌ����Ă����͕ʂɃf�W�^���J�����̐��Ƃł��Ȃ�ł�����܂���B�p�\�R���Ɋւ��Ă͐��Ƃł����B

�������ǂ����Ă��ꂾ���f�W�^���J���������y�����̂ł��傤���B

|

| C-1400L�ŎB�e |

�t�C�������K�v�Ȃ��̂ŁA�������K�v�Ȃ��A�����j���O�R�X�g�������ւ������̂ƂȂ�܂����B�f�W�^���J�����ł́A�t�C�����̑���Ƀ������[�J�[�h�A�����̑���Ƀp�\�R���ւ̃f�[�^�̎�荞�݂ƂȂ��Ă��܂��B

�������[�J�[�h�́A��x�����ΌJ��Ԃ����p�ł����ɁA�ꖇ�ɓ���摜�����t�C�����ɔ�ׂČ��Ⴂ�ɑ����̂ŁA���̓_�ł��f�W�^���J�������L���ł��B

���ꂾ���ł��f�W�^���J���������y����ɂ͏\���ȗ��R�ƂȂ�܂����A�����̓f�W�^���J�����̉掿�͈��t�≖�J�����ɂ͂܂��y�Ȃ��Ƃ�������������A�����_�ł��掿�̍������S�ɖ��ߐs�������Ƃ͂����Ȃ��_������܂��B�������Ȃ���Z�p�̐i���́A�f�W�^���J�����Ƌ≖�J�����̉掿�̍�������Ȃ��߂Â��Ă��܂��B

|

| EOS Kiss Digital�w�ŎB�e |

���̃N���X�����h�^���[�́A��f��1000����f��EOS Kiss DigitalX�ŎB�e�������̂ł��B�������قړ����������̎ʐ^�ł����摜���N���b�N���Ċg��摜������ƁA�������Ƀf�W�^�����t��1000����f�̈З͂��������Ă���܂��B�𑜓x�������A��̗ǂ��摜�������܂��B���̃N���X�ɂȂ�Ƌ≖�J�����Ƃ̍��͂قڂȂ��Ȃ����܂��B

������f�W�^���J�����̗L���ȓ_�Ƃ��āA�������[�J�[�h����p�\�R���Ɏ�荞�f�[�^�́A�p�\�R����Ŋ��p�ł��܂����A�f�W�^���f�[�^�ł��邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ��������b�g������܂��B�������A�p�\�R���̑�����ԈႦ��Ƒ厖�ȉ摜�f�[�^����������\��������܂��B�܂�CD-R��DVD-R�ɋL�^���Ă����Ώ������邱�Ƃ͂Ȃ����A�����̃��f�B�A�����ۂɂ͂ǂꂾ���̑ϗp�N�������̂��͂���܂Ōo�����Ȃ����ߎ��͖��m���ł��B

�܂��A�C���N�W�F�b�g�v�����^�[�Ō��ȂǂɈ�������ꍇ�́A��p�̈�掆�ɔ�ׂė������Ƃ�������������܂��B���̂��߃f�W�^���f�[�^���J�����X�ȂǂŃf�W�^���v�����g������@�����R�Ȃ���l�����܂��B���i�I�ɂ��������K�v�Ȃ��̂ŋ≖�J�����ɔ�ׂăR�X�g�I�ɂ͈����Ȃ�܂��B

����ɑ��ċ≖�J�����ŎB�e�����摜�́A�A�i���O�f�[�^�ł��邱�Ƃ���l�K���掆�͎��O���ȂǂŎ��Ԃ��o�߂���ɂ�ė���Ƃ�����肪����܂��B�����Ƃ��l�K�̕ۊǂ����������肵�Ă���Α������Ԃ̕ۑ����\�ł��B

�v�����g����ꍇ�́A�K���������K�v�ƂȂ�܂����A��p�̈�掆�Ƀv�����g���邱�Ƃ���R�X�g�I�ɂ�����Ȃ�ɂ����邱�Ƃ���f�W�^���J�����ɔ�ׂ�ƃR�X�g�I�ɂ͕s���ȏł��B

����A�f�W�^���J�����������_�Ƃ��āA�d�r���K�v�ł��邱�ƂƁA�d�r�̏��Ղ��������A�������[�J�[�h���܂��c�ʂ������Ă��d�r����ĎB�e�ł��Ȃ��Ƃ����P�[�X���ǂ����邱�ƂŁA�����������邽�ߗ\���d�r���K�v�ł��邱�Ƃł��B����̓f�W�^���J�������g���Ă���l�Ȃ�N�������o�����Ă��邱�Ƃł��傤�B

����Ƒ��@�\�J�����ɂȂ�Α��삪����A�g�����Ȃ��Ȃ��Ƃ�����������܂��B

�}�j���A����ǂދC�����Ȃ��A���邢�͓ǂ�ł����p�ꂪ�o�Ă��ĈӖ����킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂��B

���̓_����������̂��{�R�[�i�[�̖ړI�Ƃ����܂��B

���\�̓f�W�^���J�����Ƌ≖�i�t�B�����j�J�����̓������ꗗ�ɂ������̂ł��B

| �f�W�^���J���� | �≖�J���� | |

| �摜�̋L�^�}�� | SD�������J�[�h�Ȃǂ̋L�^���f�B�A���g�p����B�J��Ԃ����p�ł��A�����������B | �≖�t�B�������g�p����B�B�e���ƂɌ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŃR�X�g���傫���B |

| �F�̐ݒ� | �z���C�g�o�����X��ς��邱�Ƃɂ��V�~�����[�V�����ł���B | �t�B�����̖�����t�B���^�[�ŕ����B |

| �h�r�n���x | �C�ӁA���邢�͎����łP�R�}���Ƃɐݒ�ł���B | �t�B�����̖����ɂ�芴�x�����܂��Ă���B |

| �摜�T�C�Y | ����ނ̉摜�T�C�Y�ꃁ�f�B�A�ɋL�^�ł��邪�A�B�e�����f���ɂ�茈�肳���B | 24�~36���� |

| �����Y�œ_���� | �����Y�\���̖�P�D�T�{�iAPS-C�T�C�Y�̏ꍇ�j | �����Y�\���̏œ_���� |

| ���ȎB�e���� | ���̂̂Ȃ����́A�R���g���X�g���Ⴂ��ʑ̂Ƀs���g������Ȃ����Ƃ�����B | �u�����Ȃǂ̓���������ł̎B�e�␔�\���̘I���ł̓J���[�o�����X�������B |

| �L�^���� | �L�^���f�B�A�Ƀf�W�^���f�[�^�Ƃ��ċL�^�����B | �t�B������ɃA�i���O�f�[�^�Ƃ��ċL�^�����B |

| �����̕��@ | �ʏ�͌����͕K�v�Ȃ��BRAW�摜����荞���JPEG�ɕϊ������Ƃ������ƌĂ�ł��邪�A��Ԃ������邾���ŃR�X�g��������킯�ł͂Ȃ��B | �������ȂǂŌ�������K�v������B���̍ۂ̃R�X�g�͖����ł��Ȃ��B |

| �v�����g | ����ނ̃v�����g�������I�ׂ�B�C���N�W�F�b�g�v�����g�⏸�،^�v�����g�ȂLj�ʓI�ȃv�����^�ł̃v�����g���\�ł���B | �≖�v�����g�ɂ��v�����g�B��p�̋@�ނ��K�v�ł���B |

| �L�^�\���� | �L�^���f�B�A�̗e�ʂ�摜�T�C�Y�E�掿���[�h�ɂ���ĈقȂ邪�A���S���ɋy�Ԃ̂����ʂł���B | �t�B�����̃R�}���Ő��\���ł���B |

| �摜�̕ۑ��� | ��{�I�Ƀf�W�^���f�[�^�Ȃ̂ŁA���N����Ȃ��B�������A�o�b�N�A�b�v������Ă����Ȃ��ƁA�g���u���ɂ������̉\��������B | ������̃t�B�����̑ސF�ȂǂŎ���ɗ���B�t�B�������̂́A�Ǘ������������肵�Ă���A�������Ԃ̕ۑ����\�ł���B |

| �����j���O�R�X�g | �d�r�̏[�d���炢�ŃR�X�g���ɂ߂ď������B | �t�B�����⌻���ɃR�X�g��������B |

| �d�r�̏��� | �d�r�̏��Ղ͑����A�f�W�J���̍ő�̖��_�ł���B���ɍŋ߂̋@��ł͂��ꂪ�����ł���B | �d�r�̏��Ղ̓f�W�J���ɔ�ׂď������B |

| �P�D��f�� |

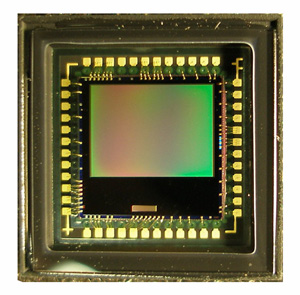

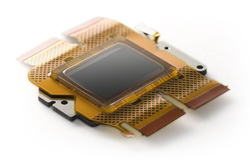

| �K���ƌ����Ă����قǍŏ��ɏ����Ă���f�W�J���̃X�y�b�N�ł��B ����͉��̂��Ƃ��Ƃ����ƁA�B�e����Ƃ��Ƀ����Y������������B���f�q�A�ʏ�̃f�W�^���J�����ł�CCD�C���[�W�Z���T�[�ƌĂ��f�q���g�p���Ă��܂����A��f���Ƃ͂��̎B���f�q���ǂꂾ���ׂ����_�����m����̂����Ӗ����鐔�l�ł��B���ꂪ�傫���قlj摜���ׂ�����荞�߂邱�ƂɂȂ�܂��B �ŋ߂̃f�W�^���J�����ł́A���̉�f����700����f�`2000����f�̂��̂܂œo�ꂵ�Ă��āA�\���ȉ�f�������悤�ɂȂ��Ă��܂����A���͂��̉�f�������ł͉掿�̑P�����������܂�܂���B����Ɍ����Ή掿�Ƃ͒��ڊW�Ȃ��Ƃ��猾���܂��B�掿�̑P�������́A�B���f�q�̑傫����F�Č����A�����Y�̑傫����\�A�摜�����G���W���̐��\�ɂ����E�����̂ʼn�f�������ł͉掿�͉]�X�ł��Ȃ��̂ł��B �͂����茾���قƂ�ǂ̃J�������[�J�[�͂��̓_�����܂����܂����ăJ�������Ă���̂ł��B �܂�傫�ȉ�f���������Ă��邾���ł͉掿���ǂ��Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �����ł͎Q�l�Ƃ��ĉ�f���ƎB���f�q�̃T�C�Y�Ȃǂ̊W���ꗗ�\�ɂ��Ă݂܂����B

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �Q�D���w�Y�[���{�� |

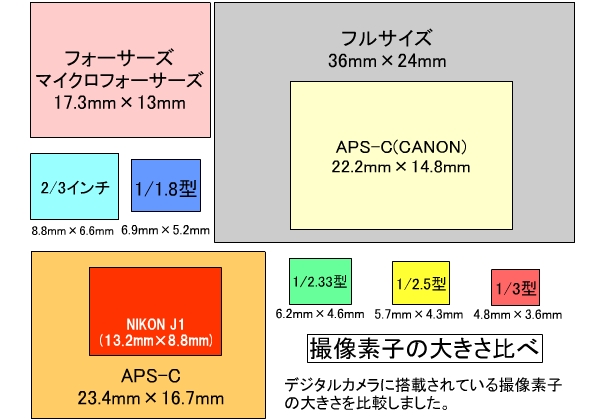

| �R�D�B���f�q(CCD�ECMOS)�̃T�C�Y |

�f�W�^���J�����ł͎��CCD�C���[�W�Z���T�[��CMOS�C���[�W�Z���T�[���̗p����Ă��܂��BCCD�Z���T�[��CMOS�Z���T�[�������āA�d�C�ɕς���d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B������JPEG�f�[�^�ɕϊ����邽�߂̉摜�����G���W���ɐM���𑗂�A�����Ŏ��ۂ̉摜���쐬���Ă��܂��B�摜�����G���W���́A�ŋ߂̃f�W�^���J�����ł͂����Ƃ����ʉ���}��镔���Ȃ̂Ŋe���[�J�[���Ǝ��̃G���W���̊J���ɗ͂����Ă��܂��B �ŋ߂͂��̃R���p�N�g�f�W�J���ł͂قƂ�ǂ�CCD�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă������A�f�W�^�����t�ł�CMOS�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă���@�킪�����悤�ł��B�����ăf�W�^�����t�̎B���f�q�́A�R���p�N�g�f�W�J���̂��̂������Ȃ�傫������Ă��āA���R�Ȃ���������������荞�߂܂��B �f�W�^���J�����̃X�y�b�N�́A�K���ƌ����Ă����قlj�f�����������ĕ\�L����Ă��܂����A���肰�Ȃ��B���f�q�̑傫�����\�L����Ă��܂��B �Ⴆ��Panasonic���c�l�b�|�e�y�R�O�ł���A1/1.8�C���`800����fCCD�Ə����Ă���̂ł����A�����Ă��̐l��800����f�̂Ƃ���ɖڂ������̂ł��B���������͂��̑O��1/1.8�C���`�̎��Ӗ������Ȃ�傫���̂ł��B

�]���̃J�����ł͂��ꂪ�t�C�����̑傫�����Ӗ����邱�ƂɂȂ�̂�35mm�������킯�ł����A�f�W�^���J�����ł̓t���T�C�Y�̑傫���̎B���f�q���������@��͋ɂ߂č����ȃf�W�^�����t�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł����炽���Ă��͂����菬���ȎB���f�q�ʼn䖝���Ă���킯�ŁA�f�W�^���J�����̉掿���≖�J�����ɋy�Ȃ��ő�̗��R�������ɂ������킯�ł��B �ŋ߂̃f�W�^�����t�͈�ʂɎB���f�q�Ƃ���CMOS�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă��܂��B�{���Ȃ��CCD�Z���T�[�̕�����Ɠx�ł̃m�C�Y�����Ȃ��A�掿�I�ɂ͗L���Ȃ̂ł����A�Z�p�̐i���ʼn掿�I�ɂ͍����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邱�ƂƁACMOS�Z���T�[�̕��������ő傫�����̂����A��������ʐ��Y�ł���Ƃ������Ƃ���CMOS�Z���T�[���̗p����P�[�X�������ƍl�����܂��B�����CCD�Z���T�[�̕��������ł�������d�͂��傫�����߁A��^��CCD�Z���T�[�𓋍ڂ���Ɠd�r�̏��Ղ��������Ȃ�Ƃ�����������ł��傤�B ���́AiPhone�ɓ��ڂ���Ă���B���f�q��CMOS�Z���T�[�ł����A����͐��\�����܂�ǂ��Ȃ��摜���c�肵�܂��B�܂�Web�J�����ɓ��ڂ���Ă���B���f�q��CMOS�Z���T�[�ł��B�܂肱���͈����ɑ�ʐ��Y�ł���Ƃ���CMOS�Z���T�[�̍ő�̓������d�����Ă���킯�ł��B���������\�I�ɂ͑����̖�肪����킯�ł��B

OLYMPUS��p�i�\�j�b�N�̃f�W�^�����t�ł̓t�H�[�T�[�Y�ƌĂ��K�i��Live MOS�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă��܂��B�����CCD��CMOS�̗����̐��i�����˔������V�^�Z���T�[�ł��B�������B���f�q���������̂Ń{�P�����o���ɂ͂��s���ł��B �������A�Z���T�[�����^�����ꂽ���Ƃ���A�S�̓I�Ɍy�ʏ��^�����邱�Ƃɐ������Ă��܂��B����ɏ��^������~���[���X�ƂȂ����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�V�X�e���ł����l��Live MOS�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă��āA���ɏ������[�U�[�ɂ͐l�C�̃��f���ƂȂ��Ă��܂��B �R���p�N�g�f�W�^���J�����́A�����̃f�W�^�����t�������Ȃ菬�����T�C�Y��CCD�𓋍ڂ��Ă��āA������f���ł�CCD�̃T�C�Y�����������߉掿�I�ɂ͗�邱�ƂɂȂ�킯�ł��B �Ⴆ�t���T�C�YCMOS�ƍŋߗ��s��1/2�D33�C���`�^CCD�ł́A�ʐϔ�ɂ�����1/2�D33�C���`�^CCD��3.3%��������܂���B�ł����瓯���f���ł���A1/2�D33�C���`�^CCD�̓t���T�C�YCMOS�ɔ�ׂ�1�̉�f�ɓ�����ʂ�3.3%�����Ȃ����ƂɂȂ�̂ł��B

�܂��T�C�Y�̏�����CCD�Z���T�[�����������R�X�g�I�ɂ��f�R�L���ł��̂ŁA�ŋ߂ł͈����ȃf�W�^���J������̔��ł���悤�ɂȂ����킯�ł��B�ȑO�͂Q�O�O����f���x�̔���J�������������i�P�O���~�ȏ�ł������̂ɁA�ŋ߂ł͂P�O�O�O����f�N���X�̔���J�������������i�Q���~��Ŕ̔�����Ă���̂����̂�����ɗ��R������܂��B���̊ԁACCD�Z���T�[�̑傫���͂قƂ�Ǖϓ����Ă��Ȃ����A�ނ����⏬�����Ȃ��Ă���ƌ����܂��B ������1/2�C���`CCD����ʓI�ł������A�ŋ߂ł́A1/2.33�C���`CCD����ʓI�ƂȂ��Ă��܂��B�܂蓖���ɔ�ׂĂ��ނ���CCD�Z���T�[�̑傫���͏������Ȃ��Ă���킯�ł��B����́A�v����ɋZ�p�̐i����CCD�C���[�W�Z���T�[�̊��x�����サ�A�������C���[�W�Z���T�[�ł���荂�𑜓x�A�傫�ȉ�f���ɑΉ��ł���悤�ɂȂ����ƌ����܂��傤�B �Q�l�ɕM�҂��g�p���Ă���e�@��̉�f���ƎB���f�q�̃T�C�Y���f�ڂ��Ă����܂��傤�B

���̋@��قnjォ�甭�����ꂽ�@��Ȃ̂ł����ACANON�̃f�W�^�����t�������ƁA������C-1400L�������Ƃ�CCD���傫���̂͂��������������낢�Ƃ���ł��傤�BC-1400L����������āA���|�I�Ȕ���s�����������̂́A���̉掿���������|���Ă�������ł����A���������Ƃ��̗��R���킩��܂��B���̌�o�Ă����@������傫��CCD�𓋍ڂ��Ă����킯�ł��ˁB �������A�f�W�^�����t�ł���CANON��EOS Kiss Digital�w�́A22.2�~14.8mm��CMOS�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă��܂����A�����1/1.8�C���`CCD�̖�9�{�̖ʐς�������ȎB���f�q�ł��B�f�W�^�����t�̉掿���ǂ��̂́A���̂悤�ȑ傫��CMOS�Z���T�[�𓋍ڂ��Ă��邩��Ȃ̂ł��B ���ɁA�B���f�q�̑傫���̔�r�\���f�ڂ��Ă݂܂����B�t���T�C�Y�AAPS-C�A�t�H�[�T�[�Y�̓f�W�^�����t�ɍ̗p����Ă���B���f�q�ł��B�����菬�����B���f�q�́A������������Y��̌^�f�W�J���ɍ̗p����Ă�����̂ł��B �ŋ߂̃R���p�N�g�f�W�J���́A1/2.33�C���`�^CCD�𓋍ڂ��Ă���@�킪�����悤�ł��B  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

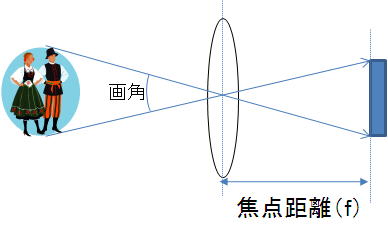

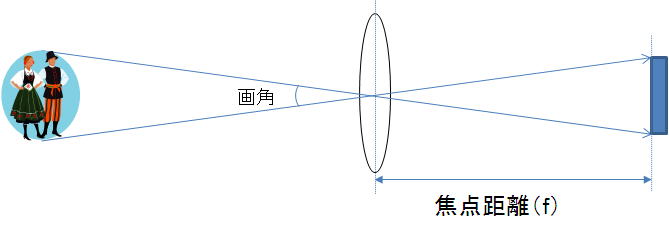

| �S�D�œ_���� |

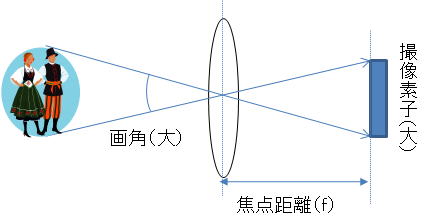

�܂�ʏ�̃f�W�^���J�����ł́A�B���f�q�iCCD��CMOS�j����ʓI�ȃt�B�����J�����̃t�C�����ɔ�ׂď������̂ŁA�����œ_�����ł����Ă��t�C�����J�����ɔ�ׂ�ƎB�e�ł���͈͂������Ȃ��Ă��܂��܂��B �����Ńf�W�^���J�����̃X�y�b�N�ł͏œ_�����Ɋւ���35mm���Z�łƒ��߂����Ă��܂��B ���̒l�́A���w�Y�[���̍��ł����������悤�ɁA�L�p���Ɩ]������2�̒l������A���̍������傤�nj��w�Y�[���̔{���ɑ������邱�ƂɂȂ�܂��B �����čL�p���̒l���������قǏœ_�������Z���̂ōL�p�ōL���͈͂��B�e�ł���J�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �f�W�^�����t�̏ꍇ�́A�����Y�������ł���̂ŁA���̃����Y�̐��\�ɂ��œ_�������ς��܂��B�����p�����Y���������̎�ނ�����܂����A�傫�������ĒP�œ_�����Y���Y�[�������Y���A�œ_�����͈̔͂ɂ��L�p�A�W���A�]���ɕ��ނł��܂��B�܂��}�N�������Y�ƌĂ��ڎʃ����Y������܂����A����͒P�œ_�����Y�̒��Ԃɑ����܂��B �f�W�^�����t�̏ꍇ�́A�����p�����Y�����ǂ�݂ǂ�ł��̂ŁA

�R���p�N�g�f�W�J���́A�����Y�������ł��Ȃ���ɂ����Ă��̋@��̓Y�[�����R�{�`�T�{���x�����L�тȂ����߁A�������p�������Ă��܂��킯�ł��B�������f�W�^�����t�^�C�v�łȂ��f�W�^���J�����̒��ɂ����C�h�R���o�[�W���������Y��e���R���o�[�W���������Y�����āA�œ_������ς��邱�Ƃ��ł���^�C�v�̂��̂�����܂��B �ꕔ�̋@��ł� Panasonic��DMC-FZ30�̂悤�ɂP�O�{�ȏ�̍��{���Y�[���𓋍ڂ��Ă���@�������܂��B

�Q�l�ɕM�҂��g�p���Ă���e�@��̏œ_�����ƃR���o�[�W���������Y�̉ۂɂ��Čf�ڂ��Ă����܂��傤�B

�܂��M�҂��g�p���Ă���CANON�p�����p�����Y�́A���̂Ƃ���ł��B

SONY�@E�}�E���g���������Y�́A���̂Ƃ���ł��B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g���������Y�́A���̒ʂ�ł��B

�œ_�����̒����]���Y�[�������Y��p����ꍇ�ɁA���ɂȂ��Ă���̂���u���̖��ł��B �O�r�ŌŒ肷��Ηǂ��̂ł����A�K����������������ʂ���Ƃ͌���Ȃ����Ƃ������̂ŁA��u����@�\�����J�������K�v�ƂȂ�܂��B���̍ۂɃJ�����{�̂Ɏ�u����@�\����������̂��A���邢�̓����Y�Ɏ�u����@�\����������̂������ƂȂ�܂��B�L���m���A�j�R���̃f�W�^�����t�J�����́A�����Y���Ɏ�u����@�\���������Ă��܂��B����A�����Y��̑��f�W�J���ŃY�[���{���̍����J�����̏ꍇ�́A�����Y�������ł��Ȃ��̂ŁA�{�̑��Ɏ�u����@�\���������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B������ɂ��Ă��A��u����@�\�����J�������]�܂����ƌ����܂��B |

| 5.�i��l�ƃV���b�^�[�X�s�[�h |

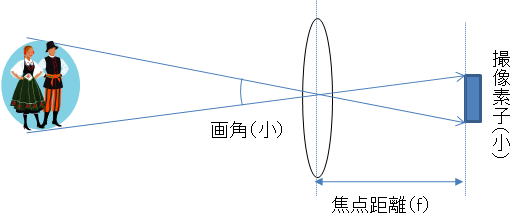

�i��l�Ƃ́A�����Y�̏œ_�����������Y�̌��a�Ŋ������Ƃ��̒l�ł���A�ʏ�͂e�l�ƌĂ�Ă��܂��B

�e�l���������قǃ����Y�����邢���Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�����Ăe�l��1.4�{�ɂȂ�ƌ��ʂ��P/�Q�ɂȂ�܂��B��i�ȂLjÂ���ʑ̂��B�e����ɂ͂��̂e�l���������قǎ�荞�߂���ʂ��������ߗL���ƌ����܂��B �܂��i����J���قǁi�e�l���������j��ʊE�[�x���Ȃ�܂��B�܂�s���g�̍����͈͂������Ȃ�킯�ł��B�s���g�̍����͈͂������Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�s���g�����킹����ʑ̂̑O�オ�{�P��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �t�ɍi����i��i�e�l���傫���j��ʊE�[�x���[���Ȃ�܂��B���̏ꍇ�́A�s���g�������͈͂��L���Ȃ�܂��B ����ɁA�œ_�����������Ȃ�A�����i��l�ł���ʑ̂Ƃ̋������������قǔ�ʊE�[�x�͐Ȃ�A�t�ɔ�ʑ̂���̋������傫���قǔ�ʊE�[�x�͐[���Ȃ�܂��B �܂��A�����i��l�ł��œ_�������Z���قǔ�ʊE�[�x�͐[���Ȃ�A�œ_�����������قǔ�ʊE�[�x�͐Ȃ�܂��B �܂�i��l�������ꍇ�́A�]���ɂȂ�قǃs���g�������͈͂������Ȃ�킯�ł��B ����𗘗p���邱�Ƃł������낢��i�����o����]�n���L����ƌ����܂��傤�B �������A�����Y���i��߂���F�l���傫���Ȃ�ƌ��ʂ��s�����ăV���b�^�[�X�s�[�h���x���Ȃ�̂Ŏ�u�����N����₷���Ƃ�����肪����܂��B�܂������ɉ掿���ቺ���邱�ƂɂȂ�̂Œ��ӂ��K�v�ł��B ����ɂ͂��낢��ȗv��������A��L�̂悤�Ɍ��ʂ̕s���A�V���b�^�[�X�s�[�h�̒ቺ�ɂ���u���A��܌��ۂȂǂ���s���g���Â��摜�ɂȂ邱�Ƃ����X�ɂ��ċN����܂��B ������̍l�����Ƃ��āA�V���b�^�[�X�s�[�h��ς��邱�ƂŌ��ʂ̎�荞�ݗʂ�ς���l����������܂��B �܂�V���b�^�[�X�s�[�h�𑬂����邱�ƂŌ��ʂ����Ȃ�����A�V���b�^�[�X�s�[�h��x�����邱�ƂŌ��ʂ�傫�����邱�Ƃ��ł��܂��B�f�W�^���J�����ł́A���̓�̒l���蓮�Őݒ肷��}�j���A���I�o���[�h(M)�A�i��l���蓮�Őݒ肷�邱�ƂŃV���b�^�[�X�s�[�h�������I�ɍœK�l�ō��킹��i��D�惂�[�h�i�`���j�A�V���b�^�[�X�s�[�h���蓮�Őݒ肵�A�i��l�͂���ɍ��킹�čœK�l�������I�ɐݒ肷��V���b�^�[�X�s�[�h�D�惂�[�h�i�sv�j�A�V���b�^�[�X�s�[�h�ƍi��l�������ɐݒ肷��v���O�����`�d���[�h�i�o�j��4�ʂ�̘I�o����ݒ肪�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �������A�ŋ߂̃R���p�N�g�f�W�J���ł́A�����̐ݒ�������I�ɍs���^�C�v�̂��̂������A�蓮�Ŏ��R�ɐݒ�ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �Q�l�ɕM�҂��g�p���Ă���e�@��̍i��l�ƃV���b�^�[�X�s�[�h���f�ڂ��Ă����܂��傤�B

|

| 6.�������[�J�[�h |

| �������[�J�[�h�́A�摜���L�^���邽�߂̃��f�B�A�ł��B����܂ł̋≖�J�����ł̓t�C����������ɑ������܂������A�t�C�����͎B�e���邽�тɌ�������K�v������A�R�X�g���傫���A����Ɍ�������K�v������܂������A�������[�J�[�h�ł͉��x���J��Ԃ��g�p�ł��܂��̂ŁA�R�X�g�̓_�ł͂����ւ�ɗL���ɂȂ�܂����B �������[�J�[�h�ɂ��������̃^�C�v������A���ɂǂꂪ�L���Ƃ��s���Ƃ��͂Ȃ��̂ł����A�f�W�^���J�����ɂ��g�p�ł��郁�����J�[�h�̎�ނ͌��܂��Ă��āA����ȊO�̂��̂͗��p�ł��܂���B �܂��A�L���e�ʂ��傫�����̂قlj摜����������ۑ��ł��܂����A��f�����傫���J�����قlj摜�̃t�@�C���T�C�Y���傫���Ȃ邽�߁A�L���ł��閇�������Ȃ��Ȃ�܂��B�ŋ߂̃f�W�^���J�����͉�f�����傫���Ȃ��Ă��邽�߁A�Ȃ�ׂ��傫���L���e�ʂ̂��̂��w������ׂ��ł��B�Ȃ��A�f�W�^���J�����ɕt�����Ă��郁�f�B�A�͋L���e�ʂ����Ȃ����߁A��e�ʂ̃��f�B�A���w������ׂ��ł��B �f�W�^���J�����p�̃������[�J�[�h�Ƃ��Ă͍ŋ߂ł�SD�������[�J�[�h�������Ƃ����y���Ă��ĉ��i�������̂ŁA�ǂ��I�Ԃ��������ꍇ�ɁASD�������[�J�[�h���g�p����f�W�^���J������I������̂��ǂ���������܂���BSD�J�[�h�̃t�@�C���V�X�e���ɂ�Windows�W���ł�����FAT16��FAT12���̗p����Ă���̂ŁA�ő�e�ʂ�2GB�ƂȂ�܂��B ����ɑ�e�ʂ�SDHC�������[�J�[�h�́A�t�@�C���V�X�e����FAT32���̗p����Ă��āA���̋L���e�ʂ͍ő�32GB�ƂȂ��Ă��܂��B ����ɍŋ߂ł́ASDXC�������[�J�[�h���o�ꂵ�Ă��܂��BSDXC�Ƃ́ASD�������[�J�[�h�̋K�i�̂����A�L���e�ʂ��ő�2TB�Ɋg�����ꂽ�K�i�ł��BSDXC�ł́A�t�@�C���V�X�e����Windows Vista SP1�Ȃǂō̗p����Ă���V�K�i�uexFAT�v���̗p����Ă��܂��B�ŐV�̋@��ł͂���SDXC�J�[�h�ɑΉ��������f������ʓI�ƂȂ��Ă��܂��B �����Ƃ�2012�N���_�ł́A�܂�128MB��SDXC�J�[�h���o�ꂵ�Ă��邾����2TB�ɓ��B����̂͂܂���ɂȂ�ł��傤�B �]���ł́A�f�W�^�����t�ł̓R���p�N�g�t���b�V�����̗p���Ă���@�킪�����悤�ł��B �������ACANON��EOS Kiss�V���[�Y��X2�ȍ~�́ASD�^SDHC�J�[�h���̗p���Ă��܂��B �M�҂����p���Ă���EOS Kiss X5�ł́ASD�^SDHC�^SDXC�ɑΉ����Ă��܂��B �������[�J�[�h�̎�Ȏ�ނ����L�Ɍf�ڂ��Ă����܂��B

|

![�A�t���J�]�E](images/mihon_s_5.jpg)

![�^���_�����ő�]���ŎB�e���܂���](images/mattatedam_zoom_s.jpg)