|

| 安田城跡 |

安田城は富山県富山市婦中町安田にある平城です。

前田利家が富山城攻めのため、1585年に築城しました。存城期間が比較的短いのに当時の遺構をほぼそのまま残す全国的にもたいへん貴重な城跡として国史跡にも指定されています。

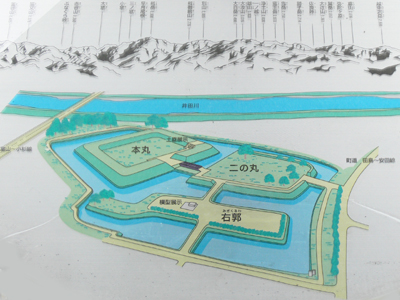

城跡の広さは東西約150m・南北約240m、面積は約34,000㎡で、本丸・二の丸・右郭の三郭からなり、城の東側を流れる井田川から水を引き込み周囲に水堀を構えていました。土塁のみの小城で水堀を持つ城はけっこう珍しいと思われます。戦国時代の城は土塁と空堀で構成されているのが一般的で、石垣と水堀を持つ城はむしろ少数なのです。

右郭、二の丸、本丸は土橋で連結されていて、いわゆる連続馬出しの構造となっていて、これは高岡城にも採用されている当時の最先端の築城術と言えます。狭い土橋を通過しないと本丸へ侵入することはできず、土橋を通過するときに他の曲輪から鉄砲弓矢で狙い撃ちされてしまうような構造になっているわけです。

全体図で見ても分かるように、本丸と二の丸・右郭との軸線のずれや、本丸を囲む水濠によって右郭の一部が削られていることなどから、当初は二の丸・右郭の二郭しかなく、後から本丸が追加造成されたものと考えられていますがその時期は不明です。

おそらくは、天正13年(1585年)に富山の役の後、佐々領が越中東半国の新川領として残っていたために、それを監視するために城を拡張したものと推定されます。

残念ながら本丸北東隅は井田川の堤防造成によって消失していますが、それ以外は往時の遺構をそのまま残しています。

本丸は東西約90m、南北約80mの方形となっていますが、その郭規模に対し基底部長が約14mという非常に幅広の土塁を四周に備えるというかなり特異な構造を持っていて、これは実際に本丸に入ってみると壁に囲まれた中に立っているようにすら感じるくらいです。なお、本丸北東隅に櫓が設けられていたのではないかと推定されています。せっかくですから、櫓を復元して欲しいですが。もちろん天守などあったはずもなく、石垣も発見されていないので、完全な土塁の城と言えます。しかし周囲が完全に水堀で守られていて、その周囲も湿地帯となっていたと考えられるので実際に攻めるとなると極めて難しい堅固な城と思われます。

|

| 安田城跡全体図 |

天正13年(1585年)、豊臣秀吉が富山城主佐々成政を討伐するために10万もの大軍を率いて出陣した富山の役の際に、富山城攻めの秀吉の本陣となった白鳥城の支城として大峪城とともにこの安田城に前田軍が布陣し、富山城を監視する役目を担っています。富山城と安田城は直線距離で5km程度と近いので、もし富山城の佐々成政軍が動けばすぐに察知されたことでしょう。

このときに前田家家臣・岡嶋喜三郎一吉が安田城主としてこの城に入り、同年、成政が降伏した後も、前述するように新川郡が佐々領のまま残ったため、引き続きそのまま前田氏の前線拠点として使用されています。

天正15年(1587年)には佐々成政が肥後に転封されて、越中一国が前田利家に与えられることになり、安田城の役目は一応は終わったと考えられますが、慶長2年(1597年)前田利長が守山城から富山城へ居城を移すと、岡嶋一吉が片山延高とともにその支城として白鳥城へ入り、その後ふたたび安田城へ移っています。

白鳥城は、呉羽山の山頂にある山城で戦争でもない限り不便な位置取りですが、安田城は平城で交通の便も良かったので、こちらに移ったのは自然な成り行きでしょう。

慶長4年(1599年)、前田利家が死去したことから、利長はいったん金沢へ帰還しています。同時に岡嶋一吉も金沢に引き上げています。その後しばらく代官平野三郎左衛門が在城していますが、慶長年間にはほとんど廃城となっていると思われます。

確実に廃城となったのは元和元年(1615年)の一国一城令の際と考えられます。元々越中攻めが終わればたいした利用価値もない城で重要性がなかったから早い時期に廃城となったのでしょう。そもそもこの時期では富山城ですら重要性が乏しかったのですが。

|

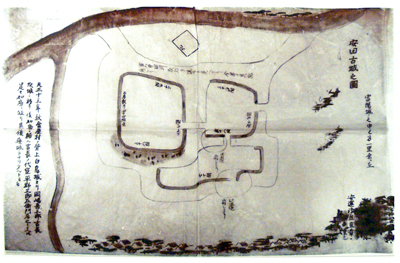

| 安田古城之図 |

江戸時代後期に描かれた「安田古城之図」(1813年頃製作)にも安田城が描かれていて、この頃にもある程度姿をとどめていたものと思われますが、その後近代になると水濠は埋まり城跡一帯は田畑として使用されていて、遺構は判然としなくなっていました。

昭和40年代末には圃場整備計画によりこの一帯を区画整理することになったため、一時消失の危機に立たされましたが、昭和52年(1977年)と53年の二回にわたり発掘調査が行われ、「安田古城之図」に示されているとおりの遺構が発見されたことから、全国的にも貴重な平地城館遺跡として保存がはかられることになり、昭和56年(1981年)に国の史跡に指定されています。

平成2年(1990年)から4年にかけて整備事業が行われ、現在土塁、水濠が復元され、資料館が併設されています。資料館には城跡からの出土品が展示されています。

この安田城は、戦国時代の平城がどのような構造だったのかを伺わせる貴重な遺構です。

現在の私たちが城と言えば思い浮かべるのは、天守を持ち、石垣と水堀に桝形門を持つ白亜の城でしょうが、戦国時代の実際の城とはこの安田城のように土塁で構成されて石垣を持たない城がほとんどなのです。しかしそのような城は大半が山城であり、戦国時代に築城され石垣がないのに水堀を持つ小規模な平城が江戸時代初期に廃城となっているのにこれほど原型をとどめているケースは極めて少ないのです。まあ、はっきり言えばそんな遺構は日本中を探してもこの安田城しかないと言っても過言ではないようです。だから国史跡に指定されているわけです。

|

| 安田城本丸の土塁と東側の水堀 |

もう少し大規模な平城で江戸時代初期に廃城となっているのにほぼ完全に原型をとどめている城は高岡城の例があります。これもほぼ土塁の城で水堀がほぼ現存していて、石垣はほんの一部に現存していますが、極めて大規模な平城ですし、築城されたのは江戸時代になってからですので既に戦国時代の城とは言えず、その構造も織豊系城郭あるいは聚楽第系城郭の性格を持っています。

つまりこの安田城は、史跡として極めて希少価値の高い城跡であると言えるので、中世城郭のファンは、ぜひここを訪れてみてください。

この城の近くには富山城、白鳥城があり、少し離れて増山城と戦国時代によく出てくる城が目白押しですので合わせて訪問されると良いでしょう。白鳥城と増山城は山城で遺構がよく保存されています。

特に増山城は越中守護代神保氏の居城で極めて広大な城域を持っていて遺構も多いのです。

高岡城まで脚を伸ばすとこちらも平城で水堀で囲まれた土塁の城がそっくり現存しているという貴重な遺構が拝めます。

さて例によってこの城を我が軍が攻めるときはどうすれば良いのかですが、この城は周りが湿地帯となっていて沼田になっていてこの城の周りがさらに水堀となっているのが当時の本当の姿なので、正攻法ではまず落とせません。

この城を攻めるには焼き討ちするとか、あるいは周りを包囲して兵糧攻めとするとかになるでしょう。

焼き討ちはもっとも手っ取り早い攻撃法ですが、ちょっと乱暴なやり方で自分たちが城をすぐに利用しようと考えている場合は不可ですし、兵糧攻めも時間がかかるのです。

ですから安田城は平城で小城ですが、意外と攻めるとなると難しいのです。

まあ、富山の役の際には富山城から近いのに佐々軍がこの城を攻めるという展開にならなかったのもそう簡単に攻め落とせる城ではなかったといえるでしょう。

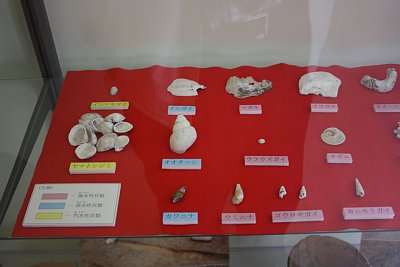

2011年5月14日に安田城を訪れた際に、資料館にて発掘速報展2010が開催されていました。ここでは、小竹貝塚、百塚遺跡、願海寺城跡、総曲輪遺跡、富山城跡(旧見解議事堂)て゜発掘された出土品が展示されていました。

その出土品もあわせて掲載しておきます。

|

|

| 小竹貝塚から発掘された成人女性の頭骨 |

小竹貝塚から発掘された縄文土器その他 |

|

|

| 百塚遺跡から発掘された底部穿孔土器 |

百塚遺跡から発掘された土器 |

|

|

| 小竹貝塚から発掘された貝類 |

小竹貝塚から発掘された貝類 |

|

|

| 総曲輪遺跡から発掘された須恵器 |

富山城跡(旧県会議事堂跡)から発掘された陶器 |

|

|

| 富山城跡(旧県会議事堂跡)から発掘されたレンガ |

願海寺城跡から発掘された戦国期の遺物 |

|

|

| 願海寺城跡から発掘されたとりべ |

願海寺城跡から発掘されたかわらけ、天目茶碗その他 |

|

|

| 百塚遺跡から発掘された土層断面 |

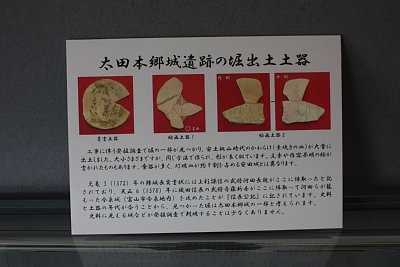

太田本郷城跡から発掘された土器 |

|

|

| 太田本郷城跡から発掘されたかわらけ |

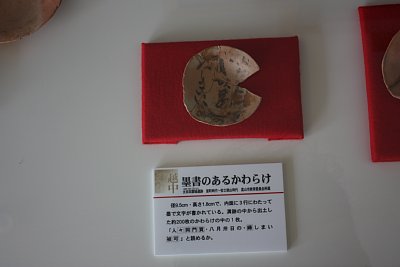

太田本郷城跡から発掘された墨書のあるかわらけ |

|

|

| 金屋南遺跡から発掘された出土品 |

金屋南遺跡から発掘された出土品 |

|

|

| 金屋南遺跡から発掘された出土品 |

金屋南遺跡から発掘された出土品 |

|

|

| 金屋南遺跡から発掘された出土品 |

金屋南遺跡から発掘された馬の歯 |

|

|

| 石組井戸に組み込まれた漆椀 |

金屋南遺跡から発掘された下駄 |

|

|

| 安田城跡資料館 |

安田城外堀西側 |

|

|

| 安田城右郭 |

安田城右郭にある模型 |

|

|

| 安田城本丸土塁と内濠 |

安田城二の丸 |

|

|

| 本丸と二の丸の間の内堀 |

安田城本丸 |

|

|

| 本丸と二の丸の間の土橋 |

安田城二の丸と内濠 |

|

|

| 右郭南西側の外堀 |

右郭北西側の外堀はハスでいっぱいです |

|

|

| 右郭全景 |

城外から右郭への土橋 |

|

|

| 右郭から二の丸を見る |

右郭と二の丸の間の内堀 |

|

|

| 本丸と右郭の間の内堀はかなりの幅です |

本丸の土塁と内堀 |

|

|

| 二の丸全景 |

右郭も結構広いですね |

|

|

| 右郭北側から見た本丸と外堀 |

右郭北側から見た二の丸全景 |

|

|

| 右郭は長方形2つがずれてつながっています |

右郭には土塁がないのに二の丸には土塁がある |

|

|

| 二の丸と右郭の間の内堀 |

右郭と二の丸の間の土橋と内堀 |

|

|

| 二の丸と右郭の間の内堀はかなりの幅です |

城外と二の丸の間の土橋と外堀 |

|

|

| 本丸の周囲の土塁は極めて大きいものです |

二の丸の周囲には土塁と堀が巡らされています |

|

|

| 二の丸の周囲を巡る土塁 |

二の丸の内部から見た土塁 |

|

|

| 二の丸の土塁はかなりの高さです |

二の丸の内部 |

|

|

| 二の丸の土塁と外堀 |

二の丸土塁から見た右郭と内堀、土橋、本丸 |

|

|

| 二の丸全景 |

二の丸土塁から見た全景 |

|

|

| 二の丸を巡る土塁と外堀 |

二の丸と城外を結ぶ土橋 |

|

|

| 二の丸全景 |

二の丸を巡る外堀 |

|

|

| 二の丸東側の土塁と外堀 |

二の丸を巡る土塁 |

|

|

| 本丸東側の外堀 |

本丸土塁と内堀 |

|

|

| 本丸と二の丸を結ぶ土橋及び木橋 |

本丸と二の丸の間の内堀 |

|

|

| 二の丸は織豊系城郭の性格を持つ広い郭です |

本丸土塁は巨大なものです |

|

|

| 二の丸から本丸への木橋 |

本丸土塁は幅がすごく広いのです |

|

|

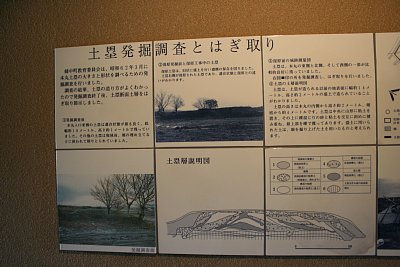

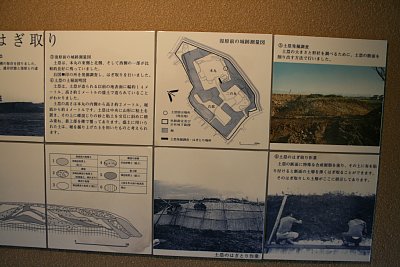

| 土塁発掘調査展示場 |

土塁発掘調査展示場の内部 |

|

|

| 土塁発掘調査説明板 |

土塁発掘調査説明板 |

|

|

| 本丸内部はかなりの広さです |

本丸土塁から見た外堀 |

|

|

| 本丸北東部の隅が一部消失しています |

本丸土塁はやけに広いのです |

|

|

| 本丸北東部の外堀が一部消失しています |

本丸北東部の隅に櫓があったと言われていますが |

|

|

| 本丸北東部の土塁 |

本丸全景 |

|

|

| 本丸内部は平坦です |

本丸北側の外堀 |

|

|

| 本丸北側の外堀と土塁 |

本丸北西側の外堀 |

|

|

| 本丸北西側の外堀は幅が広い |

本丸北側の外堀と本丸土塁 |

|

|

| 本丸北西側 |

本丸西側の外堀 |

|

|

| 右郭北西部 |

右郭北西部と外堀 |

|

|

| 右郭西側の外堀 |

右郭西側の外堀はハスで埋め尽くされています |

|

|

| 右郭西側の外堀と右郭 |

右郭の北側と外堀 |

|

|

| 右郭南西側の外堀 |

入口にある史跡「安田城跡」を示す石碑 |

|

|

| 右郭南側の外堀 |

城の南側の外堀もかなりの幅です |

|

|

| 二の丸と南側の外堀 |

右郭南側と外堀 |

|

|

| 右郭南東部と外堀 |

右郭南側の外堀 |

|

|

| 右郭と二の丸の間の内堀 |

城外から二の丸への土橋 |

|

|

| 国指定史跡「安田城跡」を示す石碑 |

二の丸東側の外堀 |

|

|

| 二の丸南東部の外堀 |

二の丸東側の外堀 |

|

|

| 堤防から本丸を見る |

歩道側から本丸を見る |

|

|

| 道路から本丸を見る |

歩道側から本丸を見る |

|

|

| 堀に咲く白いハスの花 |

本丸から右郭を見る |

|

|

| 本丸土塁から見た二の丸と木橋と内堀 |

本丸土塁から見た二の丸全景 |

|

|

| 本丸と二の丸に架かる木橋 |

歩道側から見た本丸と外堀 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| 睡蓮 |

睡蓮 |

|

|

| アオサギ |

アオサギ |

|

|

| アオサギ |

アオサギ |

|

| 住所 |

富山県富山市婦中町安田224 - 1 |

| 電話 |

076-469-4241 |

| 開館時間 |

9:00~17:00 |

| 休館日 |

月曜、祝日の翌日、年末年始 |

| 入館料 |

無料 |

| 駐車場 |

無料駐車場あり(50台) |

| 住所 |

富山県富山市婦中町安田 |

形式 |

連郭式平城 |

| 遺構 |

曲輪・土塁・水濠 |

築城者 |

前田利家 |

| 施設 |

資料館 説明板 土塁断面 |

城主 |

岡嶋一吉 |

| 駐車場 |

あり |

築城年 |

天正13年(1585年) |

| 文化財 |

国史跡 |

廃城年 |

慶長年間 |

|

|

|