|

| 本丸跡 |

白鳥城は、富山県富山市吉作にある中世の山城跡です。古くは御服山(五福山、呉福山とも)城と呼ばれていました。

この白鳥城は、呉羽丘陵の最高峰である標高145.3mの城山に築かれた山城です。古くから軍事上の要衝と考えられていたようで本丸跡からは環壕を巡らした弥生時代の高地性集落跡が見つかっています。

文献上は、「源平盛衰記」や「太平記」には呉羽丘陵付近に陣取ったと想定される記述が見られるので、既に平安時代後期にはこのあたりに城郭があったのではないかと考えられます。

戦国時代には、越中守護代神保長職が上杉謙信の越中攻めに備えてこの白鳥城を本格的に築城したと考えられています。

神保長職が富山城を築いたのが天文12年(1543年)のことなので、白鳥城の築城もその前後と推定されます。

神保氏は永禄3年(1560年)に上杉氏(長尾氏)の攻撃を受けて、富山城を放棄して撤退しています。

またその後も永禄5年(1562年)の7月及び9月の二度に渡って上杉氏の攻撃を受けています。その際には神保軍はこの城に立て籠もって抵抗しています。その後、神保氏が能登畠山氏の仲介で上杉氏に降伏したため、白鳥城は上杉方の手に渡っています。しかし、元亀3年(1572年)には西から攻め寄せる一揆勢により落城しています。

上杉謙信の死後、越中が織田方の支配下にはいると、佐々成政が富山城に入り白鳥城も引き続きその支城として使われていますが、天正18年(1585年)に羽柴秀吉が成政を攻めた際には、佐々勢は兵力を富山城に集中し各支城を放棄したため、この白鳥

|

| 井戸跡 |

城に秀吉の本陣が置かれています。(富山の役)

白鳥城からは富山市内が一望できて富山城も丸見えなので、これは佐々成政にとっては極めて不利です。

というわけで成政が秀吉に降伏した後は、この白鳥城を含む越中3郡は前田利家の所領となり、まだ越中新川郡を領していた成政に備えるため白鳥城に城将として岡嶋一吉・片山伊賀を置いています。ただし岡嶋一吉は白鳥城を詰の城として、安田城を平時の居城としていました。これは慶長年間の初めまで続いています。現存する縄張りはこの頃に完成したものとされています。

現在の遺構としては本丸を中心に多数の郭群、空堀、井戸跡の遺構が残っています。

この白鳥城は東側に平城である富山城を見下ろす位置関係にありますが、丘陵の東側は急斜面になっていて、これを登るのは容易ではないのに対し、西側はゆるやかな斜面のため、西側からの攻めに対しては脆弱で、東方に備えて築かれた城ということになります。つまり越後の上杉氏に対する詰めの城として築かれたのだと考えられます。

したがって、富山の役では佐々成政は、西から攻めてくる秀吉軍に対して、この城で防ぐこともままならないので放棄していますが、秀吉軍に利用されると富山城から攻撃するのはほとんど不可能なばかりか、富山城の中の様子も丸見えとなり、極めて不利な状況となります。これで西側がもう少し急な崖とかだったら難攻不落だったのですが。

さてこの白鳥城構造ですが、佐々成政や前田利家の支配下にあった経緯もあり、典型的な織豊系城郭の特徴を備えています。

極めて計画的な通路が設定されているのですが、現在の遊歩道は実は本来の通路を無視していて、貴重な遺構を破壊しているといえます。もう少し考えて整備すればいいのにとも思います。現時点では本来の通路や虎口はブッシュがひどくてなかなか探索もできないようです。このあたりの整備ができれば面白いのですが。

せっかく貴重な虎口や空堀が手つかずのまま残っているのに、惜しいことです。

|

|

| 東出丸跡 |

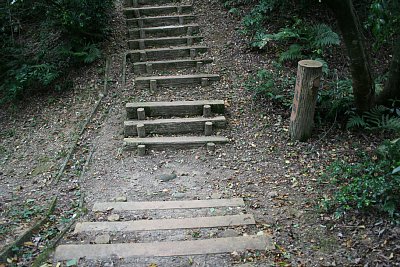

本丸への階段 |

|

|

| 空濠跡 この先に虎口があるのですが |

空濠跡と土橋 |

|

|

| 二の丸跡 |

説明板 |

|

|

| 本丸跡の三角点 |

西一の丸跡 |

|

|

| 本丸跡の高地 |

西二の丸跡 |

|

|

| 三の丸跡 |

空堀跡と土橋 |

|

|

| 二の丸跡 |

井戸跡 |

|

|

| 本丸跡への上り道 |

本丸跡から富山市街を眺める |

|

|

| 本丸跡 |

本丸跡の高地 |

|

|

| 本丸下郭への階段 |

階段から本丸下郭跡(東側)を見下ろす |

|

|

| 本丸下郭跡(東側) |

本丸下郭跡(北側) |

|

|

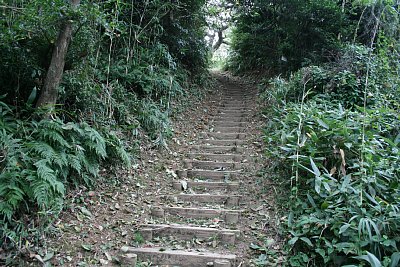

| 本丸下郭跡から北二の丸跡への階段 |

空堀跡 |

|

|

| 北二の丸跡へ入る木橋 |

北二の丸跡 |

|

|

| 北二の丸跡全景 |

北二の丸跡 |

|

|

| 北二の丸跡から北口への階段 |

北口からの登城口 |

|

|

| 西二の丸跡から西出丸への通路 |

堀切が通路を遮っています |

|

|

| 西出丸跡は狭い郭です |

西出丸は監視所程度の郭でしょう |

|

|

| 西出丸跡から西二の丸跡の途中には堀切が |

深い堀切が通路をまたいで続いています。 |

|

|

| 堀切が斜めに横切っている |

西二の丸も監視所程度の郭です |

|

|

| 西一の丸跡 |

本丸下廓跡はかなり広い郭です |

|

|

| 北二の丸跡はかなり広い郭です |

堀切の上に橋が架かっていますが・・・ |

|

| 住所 |

富山県富山市吉作 |

形式 |

連郭式山城 (標高145m/比高130m) |

| 遺構 |

郭群、井戸跡、空堀 |

築城者 |

神保長職 |

| 施設 |

説明板 石碑 トレイ |

城主 |

神保氏 上杉氏 一向一揆 佐々成政 岡嶋一吉 |

| 駐車場 |

あり |

築城年 |

天文12年(1543年) |

| 文化財 |

なし |

廃城年 |

慶長4年(1599年) |

|

|