| 金山(かなやま) |

|

|

| 所在地 |

名古屋市金山区内山三丁目24-8 |

| 所属事業者 |

東海旅客鉄道(JR東海) |

| 駅構造 |

地上駅(橋上駅) |

| ホーム |

2面4線 |

| 乗車人員 |

137,001人/日(2023年) |

| 開業年月日 |

1962年(昭和37年)1月25日 |

| 乗入路線 2 路線 |

| 所属路線 |

■東海道本線(名古屋地区) |

| 駅番号 |

CA 66 |

| キロ程 |

362.7 km(東京起点) |

| 所属路線 |

■中央本線(名古屋地区) |

| 駅番号 |

CF 01 |

| キロ程 |

393.6km(東京起点) |

| 駅種別 |

駅長配置駅(管理駅)

JR全線きっぷうりば

名古屋市内駅 |

|

|

| 金山駅 |

|

|

|

金山駅(かなやまえき)は、愛知県名古屋市熱田区・中区にある、名古屋鉄道・東海旅客鉄道(JR東海)・名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)の駅である。

名鉄の名古屋本線、JR東海の中央本線と東海道本線、名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)の名城線および名港線の合計3社局5路線が乗り入れており、名古屋駅に次ぐターミナル駅として機能している。駅の北口から南口のビル・広場と中央のコンコースは名古屋市が建設・保有し、全体を金山総合駅(かなやまそうごうえき)と称している。当駅は、総合駅として一括した形で第1回中部の駅百選に認定されている。

地上1階に線路を南北にまたぐ公共通路があり、通路を挟んで西側にJRの駅舎、東側に名鉄の駅舎が配されている。

名鉄とJRのホームは掘割にあり、北側からJR中央本線、名鉄名古屋本線豊橋方面、名鉄名古屋本線岐阜方面、JR東海道本線の順に4本の島式ホームがあり、JR2路線の駅の間に名鉄の駅が挟まれる独特な構造となっている。

駅舎およびコンコースは、線路上に設けられた人工地盤の上に設置されている。地下鉄金山駅はこれらの北側地下に位置し、公共通路とエスカレーターで結ばれている。

自動放送における「金山」の発音は鉄道事業者によって異なり、JRと地下鉄では「かなやま」、名鉄では「かなやま」である(2021年時点)。方言研究者の山田敏弘は、名鉄式が周辺住民の伝統的な発音で、JR・地下鉄式はより楽に発音できるよう変化した現代的な発音であるとしている。

|

|

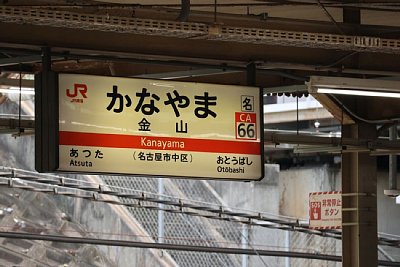

| 駅名標 |

高架ホーム |

駅構造

JR東海

東海道本線と中央本線でそれぞれ島式ホームを1面2線ずつ、計2面4線を有する地上駅。

直営駅(駅長・駅員配置駅)で、管理駅でもあり熱田駅および鶴舞駅を管理する。

駅番号は中央本線がCF01、東海道本線がCA66。

特定都区市内制度における「名古屋市内」エリアに属している。

東海道本線のホームは名鉄のホームより南側に設置されており、熱田区になる。

両線とも名鉄のホームより西側にずれており、中央本線のホームは鶴舞駅側を向いて左にカーブしている。

かつて根室本線にあった同名の駅と区別するため、当駅発着のきっぷには「(中)金山」と印字される(特定都区市内制度が適用されるきっぷは除く)。

JR全線きっぷうりばと2024年まで所在していたJR東海ツアーズ金山支店(2024年9月時点でPRECIOUS DELI & GIFT KANAYAMAが展開している)が隣接している。JR改札口付近、ならびに東海道線ホーム、中央線ホームの3箇所にそれぞれ自動体外式除細動器(AED)が設置されている。また、バリアフリー用エレベーター・エスカレーターが整備されている。

JRとしての金山駅は中央本線の信号場(古渡信号場)を移設・格上げしたものである。東海道本線のホームは1989年に設置されたが、それまで東海道本線熱田駅 - 名古屋駅の間には駅がなかった。このことから所属線区は中央本線となっている。東海道本線にホームが設置されるまでは中央本線の快速も通過していた。現在では東海道本線は特別快速以下の列車、中央本線は「ホームライナー」・快速・普通と一部の特急「しなの」が停車する。東海道本線は平日夕方のラッシュ時には大垣方面へ、当駅始発の快速列車の設定が数本存在する。当駅には引き上げ線や渡り線がないため、車両は留置先の熱田駅などから回送される。

東海道本線の駅設置に伴い、中央本線との乗換駅は名古屋駅から金山駅に変更された。その結果、東海道新幹線の三河安城駅以東(東京駅)方面と中央本線の列車を名古屋駅で乗り継ぐ場合、東海道本線(在来線)の熱田駅以東と中央本線の各駅を金山駅を通過する列車を利用して名古屋駅で乗り継ぐ場合には、金山駅

- 名古屋駅の間が区間外乗車の適用対象となり、同区間を除外して運賃を計算する。ただし、名古屋駅では途中下車ができず、改札を出場する場合には同区間の往復運賃が必要となる(東海道本線列車のみが停車する尾頭橋駅でも同様)。JR東海ではこの区間外乗車の実例として、東海道新幹線と中央本線を利用した東京駅

- 多治見駅での運賃計算を図例で紹介している。東海道本線と中央本線の乗り換えには、名鉄名古屋本線をまたぐ通路を通る必要がある。改札口は名鉄とは異なり西棟にのみあり、中央本線ホーム側と、通路中央の名鉄乗換改札口の2か所である。

階段付近は非常に狭い(階段の壁と電車の乗車位置までが国の最低基準である1.5 mほどしかない)ため、2012年10月24日より1番線及び3番線の階段付近8

- 14 mを降車優先エリアとしている。特段大きな事故は発生していなかったが、2012年7月に電車との接触事故があったため、予てから危険性を認識していた当時のJR東海社長山田佳臣により設置が決められた。設置当初は警備員が配備され、そのルールが徹底された。なお、降車優先エリア部分など非常に狭い部分には転落検知マットも設置されている。

のりば

| 番線 |

路線 |

方向 |

行先 |

備考 |

| 1 |

■中央本線 |

下り |

多治見方面 |

|

| 2 |

上り |

名古屋方面 |

尾頭橋駅は通過、旅客列車は全て名古屋駅が終点となる |

| 3 |

■東海道本線 |

豊橋方面 |

|

| 4 |

下り |

名古屋方面 |

|

中央本線

ホームの有効長は21 m車12両対応であるが、普通・快速列車は8両編成に統一され、特急しなの号も最長は10両編成である。

1番ホーム(多治見・中津川方面)に10両編成(特急しなの)の列車が来た場合、1両目は列車とホームとの隙間がかなり開くため、足元に注意するよう喚起ステッカーが貼られている。

東海道本線 ホームの有効長は20 m車11両対応(同線ホーム設置当時に停車した最長編成である「大垣夜行」の編成長と同じ)。かつて武豊線直通列車が乗降口にステップを設置していた気動車で運行されていたため、ホームの高さは920 mmとされていたが、同列車がステップを廃したキハ75形に統一された1999年に1,100mmへ嵩上げされている。

2018年1月31日より東海道本線3番ホーム最後尾(8両目)部分に可動式ホーム柵(以下ホームドア)の試作機1台が設置され、実証実験が開始された。同年秋まで実施される。実証実験は、近い将来同駅と刈谷駅に設置するために行われている。

ホームドアはJR東海と三菱電機との共同開発で、高さ1.3m、全体で幅約9.2 m(うち開口幅は最大4m強)ある。

車両の形式・種類ごとの違いにも対応できるようになっており、当初は車両入車時にはセンサーでドアが自動で開き、発車時には車掌がボタン操作でドアを閉める仕組みになっていた。

開発費は7000万円で、設置に伴うホームの補強に5000万円が併せて投じられている。

2021年3月1日より東海道本線3番ホームにホームドアが設置され、使用を開始した。

その後2021年12月1日より4番ホームにもホームドアが設置され、使用を開始した。

両ホームとも、ホームドア開閉時には東海道新幹線と同様の乙女の祈りが流れる。

東海道本線の列車は最大で8両であり、ホームドア設置後は停車しない部分には柵が設置され、立ち入りできなくなっている。

また開閉方式も改良され、都営地下鉄浅草線・京浜急行電鉄・京成電鉄等で導入されているQRコード読み取り式に変更された。

| 名鉄 金山(かなやま) |

|

|

| 所在地 |

名古屋市熱田区金山町一丁目1-18 |

| 駅番号 |

NH34 |

| 所属事業者 |

名古屋鉄道(名鉄) |

| 所属路線 |

■名古屋本線 |

| キロ程 |

64.4 km(豊橋起点) |

| 駅構造 |

地下駅(橋上駅) |

| ホーム |

2面4線 |

| 乗車人員 |

85,894人/日(2023年) |

| 乗降人員 |

162,483人/日(2023年) |

| 開業年月日 |

1944年(昭和19年)9月1日 |

| 駅種別 |

有人駅 |

|

|

| 名鉄金山駅 |

|

|

島式ホーム2面4線(有効長は19m車10両分)を有する地上駅である。駅番号はNH34。

名鉄の駅のみ熱田区に位置している。駅舎は公共通路を挟んで東棟と西棟に分かれており、改札口は東棟に東改札口(金山橋側。この改札口のみ終日無人)と中央改札口、西棟に西改札口とJR乗換改札口の計4つが設置されている。

駅ナカ商業施設「μPLAT(ミュープラット) 金山」が2014年9月3日に、それまでの「金山プラザ」をリニューアルする形で開業した。

西棟コンコースにはホームと連絡するエレベーターがある。このコンコースには全日本空輸 (ANA) の自動チェックイン機が、中部国際空港開港の2005年より設置されていたが、2008年に撤去された。

また、ミューチケット券売機は設置後わずか数箇月で同駅に移設されたが、2005年9月にJR乗換口から移設され改めて設置されたほか、同時に東棟コンコースにも設置された。

2022年度の設備投資計画より駅設備の大規模改良に着手しており、東棟エレベーターの増設やトイレの多機能化といった設備のバリアフリー化をはじめ、自動券売機や発車案内表示器の更新、ウォークイン型改札の新設、商業施設のリニューアルなどが進められた。発車案内表示器はLED式からディスプレイ式に変更され、新たに空港行き専用の表示器が新設されたほか、列車運行情報などを表示する「エムビジョン」が併設された。

このほか、ホームドア導入に向けた実証実験の準備も進められている。

設備投資計画にある西改札口の商業展開の一環として、2023年(令和5年)9月20日にファミリーマート エスタシオ名鉄金山駅西口店が開店した。

同店は改札外に有人店舗、改札内に無人店舗を設けた全国初のハイブリット型店舗で、名鉄グループとしては無人店舗自体が初の導入となる。また改札外の有人店舗内には名鉄沿線の物産品を扱うアンテナショップ「IKO→MaI」を併設している。

|

|

| 改札口 |

名鉄ホーム |

のりば

| 番線 |

路線 |

方向 |

行先 |

| 1・2 |

■名古屋本線 |

下り |

■名鉄一宮・名鉄岐阜方面 |

| ■津島方面 |

| ■岩倉・犬山方面 |

| 3・4 |

上り |

■中部国際空港・河和・内海方面 |

| ■東岡崎・豊橋方面 |

ホームは方向別に完全に分離されている神宮前駅と同様、名古屋本線豊橋方面発着の列車が1・4番線、常滑線発着の列車が2・3番線を使用することがほとんどである。

なお、中部国際空港行きのミュースカイは、主に4番線から発車する。

上下それぞれ2線ずつ設けられた線形となっているが、当駅で待避(追い越し)を行う列車は平日は、深夜1本(2392列車)、土休日は、朝3本(650B列車・793列車・723E列車)、深夜2本(2350G列車・2392列車)しかない。

当駅を出ると下りは名古屋本線二ツ杁駅(急行は新清洲駅)または犬山線西春駅、上りは名古屋本線堀田駅(急行・準急の待避は本笠寺駅)または常滑線大江駅まで列車待避ができない。

中部国際空港の開港にともない豊橋駅発着の中部国際空港駅への乗り入れ列車の折り返しを行うために神宮前方に複々線に跨る渡り線を増設したが、この渡り線を使用する営業列車は2011年3月のダイヤ改正以降は存在しない。

常滑線からの普通列車はほとんど当駅で折り返しとなるため、2・3番線から留置線が名鉄名古屋駅側に2本延びている。

回送列車や特急列車の通過がある東海道本線や中央本線とは異なり、回送列車も含め全列車が停車する。

| 名古屋市営地下鉄 金山(かなやま) |

| 名城線 |

|

西高蔵 |

→ |

金山 |

→ |

東別院 |

| 名港線 |

|

|

|

|

日比野 |

|

| 所在地 |

名古屋市中区金山一丁目13-11 |

| 所属事業者 |

名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄) |

| 駅構造 |

地下駅 |

| ホーム |

2面4線 |

| 乗車人員 |

82,211人/日(2019年) |

| 乗降人員 |

160,751人/日(2019年) |

| 開業年月日 |

1967年(昭和42年)3月30日 |

| 乗入路線 2 路線 |

| 所属路線 |

■名城線 |

| 駅番号 |

M01 |

| キロ程 |

17.5 km(大曽根起点) |

| 所属路線 |

■名港線 |

| 駅番号 |

E01 |

| キロ程 |

0.0 km(金山起点) |

|

|

| 名城線ホーム |

|

|

名古屋市営地下鉄の駅では唯一の同一場所に島式ホーム2面4線を有する地下駅となっており、名城線・名港線とも可動式ホーム柵が設置されている。外側2線が名城線、内側2線が名港線となっている。

名港線の各駅と名城線の新瑞橋・八事方面を最短時間で行き来する場合、当駅で乗り換えとなる。

駅番号は名城線がM01、名港線がE01。アクセントカラーは水色。

地下鉄のホームはJRや名鉄の直下にはなく、やや北側に位置する。

東別院方には、早朝・夜間の名古屋港方面行き折り返し運転用の引上線が1本ある。

新瑞橋・名古屋港側は4本の単線シールドトンネルによる立体交差となっている。

改札口は南、中、北の3つ。出入口は、公共通路へのエスカレータ・エレベーター、6か所の地上との出入口、 名古屋市民会館(愛称:Niterra日本特殊陶業市民会館)への地下連絡通路がある。南改札口の外はLoop金山の地下2階となっており、店舗が数軒ある。

また、中改札口と北改札口の間には金山地下街がある。

名城線南部駅務区金山管区駅が管轄する駅であり、本山駅 - 八事日赤駅、総合リハビリセンター駅、妙音通駅 - 金山駅と名港線の全駅(名古屋港駅を除く)を管理している。

当駅を通る計画中の路線として金山線があるが、事業化の目処は立っていない。

右回り方面への線路は名港線からの線路が分岐器なしで接続しており、当駅を発車後に引き上げ線を分けた後、新瑞橋方面からの線路が合流する形になっている(逆は新瑞橋方面への線路から名港線の線路が分岐し引き上げ線に合流)。

使用されることはない(名港線開通までは使用していた)が2番ホームから右回り方面へ発車することも可能である。

名城線右回りでは、当駅止まり・当駅始発の列車が設定されており、4番ホームでの夜間滞泊が行われている。

のりば

| 番線 |

路線 |

方向 |

行先 |

備考 |

| 1 |

■名城線 |

左回り |

新瑞橋方面 |

|

| 2 |

■名港線 |

- |

名古屋港方面 |

|

| 3 |

■名城線 |

右回り |

栄・大曽根方面 |

名古屋港方面からの列車 |

| 4 |

|

新瑞橋方面からの列車 |

歴史

JR東海

- 1947年(昭和22年)3月:鉄道復興計画委員会の決議で金山駅の設置を決定する。

- 1962年(昭和37年)

- 1月25日:中央本線の鶴舞駅 - 名古屋駅間に金山駅が新設開業。

- 9月27日:千種駅 - 金山駅間を複線高架化。

- 1964年(昭和39年)3月2日:金山駅 - 山王信号場間を複線化。

- 1966年(昭和41年)5月14日:名古屋駅 - 当駅 - 多治見駅間を電化。

- 1972年(昭和47年)3月:東海道本線の金山駅の計画を2面4線から1面2線に変更。

- 1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化により東海旅客鉄道(JR東海)の駅となる。

名古屋鉄道

- 1944年(昭和19年)

- 9月1日:東西連絡線(神宮前駅 - 新名古屋駅(現・名鉄名古屋駅)間)開通により金山駅開業。

- 12月21日:当駅を境に神宮前側は豊橋線、新名古屋側は名岐線に編入。

- 1945年(昭和20年)

- 3月12日:名古屋大空襲で駅舎被災。

- 7月1日:金山橋駅に改称。

- 1947年(昭和22年)3月:鉄道復興計画委員会の決議で金山橋駅の移転が決定。

- 1948年(昭和23年)5月16日:豊橋線と名岐線が名古屋本線に統一される。

- 1970年(昭和45年)

- 金山総合駅計画に伴い、移設予定地付近の名鉄線線路が中央本線寄りに移設。上り線は高座橋の新開口部を通るようになる。

- 6月:堀田駅の跨線橋を移設し、構内踏切廃止。

- 1981年(昭和56年) - 金山総合駅計画に伴い、移設予定地付近の下り線が東海道本線側に移設。

- 1984年(昭和59年) - 下り線が再移設され、新設するホームに対応した位置になる。

名古屋市営地下鉄

- 1908年(明治41年)5月3日:名古屋電気鉄道(のちの名古屋市電)熱田線の栄町 - 熱田駅前間開業。

- 金山橋電停は1922年(大正11年)8月1日の市営化時点で既に存在した。

- 1967年(昭和42年)3月30日:名古屋市営地下鉄2号線金山駅 - 栄駅間延伸により、地下鉄の金山駅開業。当初は終着駅であった。

- 1969年(昭和44年)4月25日:名古屋市営地下鉄2号線に「名城線」の愛称を導入。

- 1971年(昭和46年)3月29日:名城線が名古屋港駅まで延伸(現在の名港線に当たる区間)、途中駅となる。

- 1974年(昭和49年)

- 3月30日:名古屋市営地下鉄4号線(現在の名城線の一部)が新瑞橋駅 - 金山駅間で開業。名古屋港方面と新瑞橋方面の接続駅となる。

- 3月31日:名古屋市電金山橋電停廃止。

金山総合駅完成後

- 1989年(平成元年)7月9日:金山総合駅として一新。

- 名鉄の金山橋駅を現在地に移転、金山駅に改称。

- JR東海道本線の熱田駅 - 名古屋駅間に金山駅が新設開業。東海道本線および中央本線の特急・急行を除く全てのライナー・快速系統・普通列車が停車するようになる。

- ただし、直後の7月15日 - 11月26日に世界デザイン博覧会が開催された時には、一部の特急「しなの」の臨時停車が行われたほか、名古屋駅発着の一部の特急「しらさぎ」・「ひだ」が当駅まで延長された。

- 1992年(平成4年)2月15日:JR改札口に自動改札機を導入。

- 2004年(平成16年)

- 3月20日:名鉄東口改札(無人)新設。駅内の商業施設 金山プラザがリニューアルオープン。

- 6月1日:ループ金山オープン。地下鉄駅がバリアフリー化され、エレベーター使用開始。

- 10月6日:名古屋市営地下鉄が環状運転を開始、環状部の愛称を「名城線」、金山駅 - 名古屋港駅間の愛称を「名港線」とする。

- 12月21日:名鉄西口改札新設。

- 12月22日:JR・名鉄連絡改札新設。この時名鉄線駅とJR線駅にエレベーターが設置された。

- 2005年(平成17年)3月1日:中央本線の特急「しなの」の一部が停車するようになる。

- 2006年(平成18年)11月25日:JR東海でICカード「TOICA」の利用が可能となる。

- 2011年(平成23年)

- 1月17日:JR中央線の在来線運行管理システムの更新に伴い、JR東海が中央線ホームの新型案内放送を千種駅とともに先行導入。

- 2月11日:名鉄・名古屋市交通局でICカード「manaca」の利用が可能となる。

- 2012年(平成24年)

- 2月29日:トランパスの使用を終了。

- 4月21日:TOICA・manaca相互利用開始。当駅のJR - 名鉄連絡改札口では、いずれかのIC乗車カード1枚での乗り継ぎが可能になった。

- 2014年(平成26年)11月16日:東海道線の在来線運行管理システムの更新に伴い、JR東海が東海道線ホームの新型案内放送を岡崎駅とともに先行導入。

- 2018年(平成30年)1月31日:東海道線のホームである3番線最後尾に可動式ホーム柵が設置。実証実験開始。2021年3月1日より使用開始。

- 2020年(令和2年)

- 7月5日:市営地下鉄の1・4番線で可動式ホーム柵使用開始。

- 7月12日:市営地下鉄の2・3番線で可動式ホーム柵使用開始。

- 11月28日:JR東海がQRコード式ホームドア開閉システム実証実験を開始。

- 2021年(令和3年)3月1日:東海道本線上り(3番線)でホームドア使用開始。なお、東海道本線下り(4番線)は同年12月4日使用開始した。

- 2024年(令和6年)10月:名鉄が上り3番線ホームにホームドアの実証試験を実施。

|

|