| 高尾(たかお) |

|

|

| 所在地 |

東京都八王子市高尾町1201-2 |

| 駅番号 |

JC24 |

| 所属事業者 |

東日本旅客鉄道(JR東日本) |

| 所属路線 |

■■中央本線(中央線) |

| キロ程 |

42.8km(新宿起点) |

| 駅構造 |

地上駅(橋上駅) |

| ホーム |

2面4線 |

| 乗車人員 |

24,905人/日(2023年) |

| 開業年月日 |

1901年(明治34年)8月1日 |

| 駅種別 |

直営駅(管理駅) |

|

|

| 高尾駅 |

|

|

|

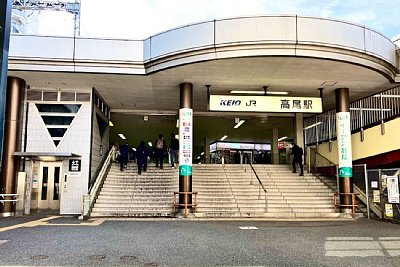

高尾駅(たかおえき)は、東京都八王子市高尾町および初沢町にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・京王電鉄の駅。

高尾山および真言宗の名刹「高尾山薬王院有喜寺」から「高尾」と名付けられたのが由来である。

国鉄開業時の駅名「浅川」は、開業当時の所在地である東京府南多摩郡浅川村に由来する。浅川村は1927年に町制施行後、1959年に八王子市に編入された。駅名も1961年に現在の高尾駅に改称された。

乗り入れ路線

JR東日本の中央本線と、京王電鉄の高尾線が乗り入れ、接続駅となっている。京王電鉄は京王西管区所属。駅番号はJR東日本がJC 24、京王電鉄がKO52。

JR中央本線は高尾駅を境にして運行形態が変化するため、東京方面の快速電車および甲府方面への普通列車(中距離電車)の多くが当駅を始発・終着駅としており、当駅以東の中央線八王子・東京方面は電車特定区間となる。同じ路線ではあるが、当駅以西へ運転する電車列車は、東京駅など快速電車区間から直通する列車も含め全ての列車番号が「M」表記となる他、高尾駅以東を「中央線(中央線快速電車)」、高尾駅以西を「中央本線」と区別して案内している。ただし、立川駅・豊田駅・八王子駅発着の中距離列車(甲府方面からの普通列車)については、一部を除き高尾以東であっても列車番号はM表記のままである。また2024年のダイヤ改正まで日本一走行距離が長い高尾発長野行きが運転されていた。

中距離列車は以前は新宿駅まで直通していたが、現在は立川駅までの乗り入れである。新宿乗り入れ廃止に伴い、大月駅まで直通する東京駅発着の快速電車が増発傾向にある。

また、富士山麓電気鉄道富士急行線河口湖駅まで直通する中距離列車(当駅発着)・快速電車(東京発着)も朝夕に運転されている。現行ダイヤでは東京方面・甲府方面ともに当駅折り返しの列車が多く設定されている。

その一方で、特急については定期ダイヤでは全列車通過となるが、中央線の高架化工事の際など臨時停車の実績はある。

|

|

| 改札口 |

島式ホーム |

駅構造

JR東日本 島式ホーム2面4線と通過線1線の計2面5線を持つ地上駅。木造駅舎を有する。JR管轄の北口駅舎に接する単式ホームの東京寄りを切り欠いて1番線が設置されている。留置線が1番線北側に4線、通過線南側に1線設置されており、夜間滞泊の設定がある。

1番線が電車発着線、2番線が上り本線、3番線が上り待避線、4番線が下り待避線、ホームのない通過線が下り本線となっている。この通過線は中央本線での輸送障害発生時の満線対策のために4番線南側の留置線1線を切り替えたもので、下り特急列車や貨物列車等の当駅通過列車が主に使用する。1番線には上り中央線快速電車のうち当駅始発・終着の一部のみが使用するが、2 - 4番線は方向・種別にかかわらず使用しており、発着番線は列車ごとに異なっている。

北側の留置線への出入りには、西八王子駅寄りに存在する引上げ線を経由する必要があるが、引き上げ線へは、2023年10月実施の工事により2、3番線からのみ出入り可能となった。

JR中央線は、2025年春より、東京駅 - 大月駅間のオレンジ帯で運行する列車に2階建てグリーン車を2両連結させ12両編成運転を行うため、全てのホームに12両編成対応の工事が行われた。2

- 4番線について乗車位置の変更が2024年5月19日に実施された。

関東の駅百選に選定されている社寺風デザインの北口駅舎は、曽田甚蔵が設計し、1927年(昭和2年)に竣工した2代目である。これは、元々大正天皇の大喪列車の始発駅として新宿御苑に設置された仮設駅舎

(995 m2) を移築したもので、初代駅舎の木造平屋建て90 m2から木造平屋建て298 m2と大規模になった。

この駅舎は2010年春に改修され、飲食店や雑貨販売店が入居するようになった。

八王子統括センター管内の直営駅(一部業務委託)で、管理駅として相模湖駅と藤野駅を管理している。自動券売機(指定席券売機併設)・自動改札機・自動精算機を設置している。駅舎内部には飲食店が出店しており、改札内外双方から利用できるようになっている。

駅の構造上定期入場券も発売されているが、窓口の廃止後は券売機で発売できないため、有人改札口で常備券を発売している。

跨線橋は北口駅舎西側のホーム甲府寄りと中央部の2か所に設置されており、このうち中央部のみが南口・京王高尾線に通じる。

中央部の跨線橋のみ、エスカレーターが設置されている。エレベーターは設置されていない。

そのため、車椅子の利用者は、北口改札と1・2番線ホーム間の移動を除き(平面移動可能)、エスカレーターに設置されているインターホンで駅係員を呼び、エスカレーターを使用して中央部の跨線橋を昇降する(専用モードにするため、この間は一般旅客の利用はできない)。また、中央部跨線橋と南口改札口の間には階段があり、昇降機(リフト)で昇降する(エスカレーターは設置されていない)。

南口改札口フロアと南口地上出入口との間にはエレベーターが設置されている。

トイレは改札内では2番線大月寄りに設置されているが、多機能トイレは設置されていない。改札外では、北口駅舎に隣接して公衆トイレが設けられているが、南口には無い。

3・4番線ホーム東京寄りには、高尾山に因む天狗の石像がある。1番線ホームの屋根支柱には、太平洋戦争中のアメリカ軍による機銃掃射の弾痕が残っている。

南口改札にセブン-イレブンがある。

のりば

| 番線 |

路線 |

方向 |

行先 |

備考 |

| 1 |

■中央本線 |

上り |

八王子・新宿・東京方面 |

一部当駅始発のみ |

| 2-4 |

|

| 下り |

大月・甲府方面 |

|

| 京王 高尾駅(たかお) |

|

|

| 所在地 |

東京都八王子市初沢町1227-3 |

| 駅番号 |

KO52 |

| 所属事業者 |

京王電鉄 |

| 所属路線 |

■高尾線 |

| キロ程 |

6.9km(北野起点) |

| 駅構造 |

高架駅 |

| ホーム |

1面2線 |

| 乗降人員 |

23,272人/日(2023年) |

| 開業年月日 |

1967年(昭和42年)10月1日 |

|

|

| 高尾駅 |

|

|

京王電鉄

島式ホーム1面2線を有する高架駅である。京王西管区所属。

のりば番号はJR東日本からの続番のため、京王電鉄の他の駅とは付番が逆になる。

当駅より終点である高尾山口駅までは単線となる。

そのため、電車の交換待ちや発車時間待ちなどの理由でしばらく停車する場合がある。

当駅北野寄りに渡り線があり、下り列車の5番線への入線が可能である(当駅終着の電車と当駅始発の電車が使用)。

6番線から上り線(北野方向)への配線は無い。

トイレは改札口内に設置し、ユニバーサルデザインの一環としての「だれでもトイレ」を併設している。

後述の駅周辺整備事業の一環で移転工事(エレベーターと上りエスカレータの間に移転)が行われ、2019年(平成31年)4月1日より、利用開始された。

2007年度に改札内にコンコースとホームを結ぶエレベーターが設置された。

駅舎内には、売店「セブン-イレブン京王高尾駅店(旧A LoT)」、京王リトナード高尾の一部店舗が出店している(セブンイレブンの一部の箇所を除き改札外)。

のりば

| 番線 |

路線 |

方向 |

行先 |

備考 |

| 5 |

■高尾線 |

上り |

北野・高幡不動・調布・新宿方面 |

|

| 6 |

下り |

高尾山口方面 |

当駅終着の電車は5番線に到着 |

- 一部の列車を除き、上りの各停は北野駅で京王八王子駅始発の特急・急行と、特急・急行は各停と相互接続されている。

- 日中では特急と各停が1時間当たり3本ずつ計6本(概ね10分間隔)、交互に設定されている。

- 当駅始発の上り列車が平日5本(各停のみ)、土休日3本(各停のみ)が設定されている(2024年3月16日ダイヤ改正時点)。

- 当駅終着の下り列車が平日5本(各停のみ)、土休日4本(各停のみ)が設定されている(2024年3月16日ダイヤ改正時点)。

- ダイヤが大幅に乱れた場合は、下り電車を当駅止まりとして5番線に到着させ、当駅始発の上り電車とする場合がある。

改札口

南口

駅南口は高尾線開通時より当時の京王帝都電鉄管理による日本国有鉄道(国鉄)との合同改札だった。その後、1990年代後半の改札口分割により京王電鉄・JR東日本それぞれの専用改札口と中間改札が設置された。中間改札には乗り換え客用に加えて、駅北口へ行き来する京王高尾線利用者用が2基ある。

改札口の管理は京王電鉄である。京王とJR東日本、それぞれの自動券売機が置されている。

京王の券売機では乗車券の販売以外に、PASMOを含む交通系ICカード全国相互利用サービスのICカードへのチャージが可能であるほか、京王線の定期券(連絡定期券含む)、おとくなきっぷ、京王バスと西東京バスのIC金額式定期券の購入が可能である。西東京バスのIC金額式定期券および、京王ライナーのライナー券の販売は特定の券売機のみである。定期券の払い戻しや、購入に証明が必要なもの(通学定期券など)の購入などは、駅係員へ申し出て券売機を特別なモードに切り替えて対応する。

JR東日本の券売機では、入場券、片道近距離普通乗車券のみの販売である。またSuicaを含む交通系ICカード全国相互利用サービスのICカードへのチャージが可能である。券売機の取扱範囲外の乗車券、指定席券、定期券等を購入する場合は、南口改札係員にその旨を申し出れば、北口改札への構内通行券の発行を無償で受けられ、駅構内の通り抜けが可能である。南口へ戻る際も、北口改札係員へ申し出ると、同様に構内通行券の発行を無償で受けられる。なお、構内通行券はJR券等の購入の便宜を図るためのものであり、北口への単なる通り抜けの場合は、入場券の購入が必要である。

京王の改札内には、ICカードチャージ機のみ設置され、自動精算機は設置されていない(きっぷの精算は改札窓口で取り扱う)。JR東日本の改札内には自動精算機(ICカードチャージ可能)が設置されている。かつては両社とも、精算機能以外に、お互いの一定区間内の乗車券購入の機能もあった。

北口

改札口の管理はJR東日本である。JR東日本の自動券売機が設置されており、JR東日本の券売機において京王の片道乗車券を購入できる。かつては京王線専用の券売機が設置されていた。

なお、ここから京王高尾線を利用するには中間改札を通らなければならない。

京王線のみの定期券等、南口でしか発行できないものを購入する必要がある場合は、前述の構内通行券の発行を受けて南口への駅構内の通り抜けが可能である。

歴史

- 1901年(明治34年)2月22日:甲武鉄道の駅として開設。旅客・貨物取扱開始。当時は、現在の南口に改札口のあるだけの小さな駅だった。

- 1906年(明治39年)10月1日:甲武鉄道国有化により官設鉄道の駅となる。

- 1909年(明治42年)10月12日:線路名称制定により中央東線(1911年から中央本線)の所属となる。

- 1949年(昭和24年)6月1日:日本国有鉄道発足。

- 1958年(昭和33年)12月10日:貨物取扱廃止。

- 1964年(昭和39年)10月1日:荷物扱い廃止。

- 1966年(昭和41年)11月10日:駅構内に高尾電車区を開設。

- 1971年(昭和46年)6月29日 - 多摩動物公園を視察する天皇、皇后のお召し列車が発着。

- 1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化に伴い、東日本旅客鉄道(JR東日本)の駅となる。

- 1993年(平成5年)5月21日:自動改札機設置。

- 2001年(平成13年)11月18日:ICカード「Suica」の利用が可能となる。

- 2007年(平成19年)11月25日:駅構内の高尾電車区を高尾車両センターに改称。

- 2010年(平成22年)1月23日:発車メロディを童謡「たきび」に変更。

- 2014年(平成26年)3月15日:むさしの号の停車駅となる。

- 2021年(令和3年)

- 2月28日:みどりの窓口の営業終了。

- 3月1日:話せる指定席券売機を導入。

|

|