|

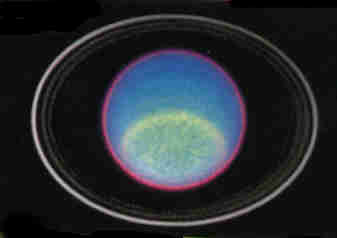

A1.青緑色をした天王星は,主成分がガスからなる天王星型の惑星です。

大気の成分のほとんどは水素で,ほかにヘリウムやメタンなどが含まれています。 従来は木星型惑星に分類されていましたが、ボイジャー2号の観測により以前考えられていたよりも、水やメタン、アンモニアなどからなる氷を多量に含んでいて、天王星型惑星と分類されるようになりました。天王星の青緑色はこの水やメタンが原因で、赤色の光をメタンが吸収してしまうためと考えられています。 天王星の中心には岩や氷からなるコアがあると考えられていて,その上にガスと氷がまじり合った濃密な大気が存在するようです。 おだやかな外見とは反対に,天王星は太陽系の中でもかなり異常ともいえる特徴をもっています。 自転軸の傾きをみると,天王星では98度もあります。つまり天王星は,横倒しになった状態で太陽のまわりをまわっているのです。 しかも天王星の衛星もすベて,この自転軸の傾きに合わせて横倒しになった赤道面上を公転しています。 自転軸ばかりではなく、天王星の磁軸は自転軸から約60度もはなれたところにあるうえに,天王星の中心を通っていないのです。 磁軸は中心から30%もはなれたところを通っています。 過去に経験した大衝突の結果,このような特徴をもってしまったのかもしれません。 |

天王星とリング |

|

| 軌道長半径 (天文単位) |

公転周期 (年) |

自転周期 (日) |

赤道半径 (km)) |

質量 (地球=1) |

平均密度 (kg/㎡) |

表面重力 (地球=1) |

衛星数 |

| 19.128 | 84.02 | 0.718 | 25,559 | 14.54 | 1270 | 0.89 | 27 |

A2.天王星にはリングが存在します。このリングは偶然に発見されました。

1977年3月10日,この日は天王星が背後にある星をかくす現象がおきるはずでした。

この現象を利用すれば,かくすほうの天体(この場合は天王星)の大きさや大気組成などを知ることができるので,観測の絶好のチャンスなのです。

インド洋上空で観測していたカイパー空中天文台のグループは,奇妙なことに予想より半時間も早く背後の星がかくれる現象を観測したのです。

ちょうどまばたくように背後の恒星の光が5回みえなくなったのです。

それから恒星は天王星の形にかくれ、しばらくして天王星の形から出てきた恒星は,ふたたび5回みえなくなりました。

このような現象は,天王星に5本のリングがあると考えればすぐに説明できます。

その後ボイジャー探査機の観測などにより,天王星には全部で11本のリングがあることがわかりました。

いずれも幅は数十キロと細く,土星のように幅が広くない点が大きな特微です。

天王星のリングは,ほとんどがメートルサイズより小さな物質からできているようです。

具体的な成分は不明ですが,たいヘん暗い物質でできていることはわかっています。

1977年3月10日,この日は天王星が背後にある星をかくす現象がおきるはずでした。

この現象を利用すれば,かくすほうの天体(この場合は天王星)の大きさや大気組成などを知ることができるので,観測の絶好のチャンスなのです。

インド洋上空で観測していたカイパー空中天文台のグループは,奇妙なことに予想より半時間も早く背後の星がかくれる現象を観測したのです。

ちょうどまばたくように背後の恒星の光が5回みえなくなったのです。

それから恒星は天王星の形にかくれ、しばらくして天王星の形から出てきた恒星は,ふたたび5回みえなくなりました。

このような現象は,天王星に5本のリングがあると考えればすぐに説明できます。

その後ボイジャー探査機の観測などにより,天王星には全部で11本のリングがあることがわかりました。

いずれも幅は数十キロと細く,土星のように幅が広くない点が大きな特微です。

天王星のリングは,ほとんどがメートルサイズより小さな物質からできているようです。

具体的な成分は不明ですが,たいヘん暗い物質でできていることはわかっています。

|

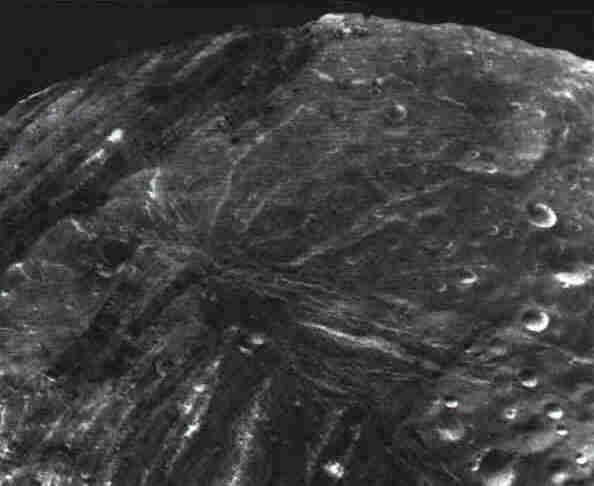

A3.天王星のリングの幅がせまいのはなぜでしょうか。

この理由としては,リングをはさむ位置にある二つの衛星が,どうやら重要なはたらきをしているらしいのです。 リングの外側にある衛星は,リング内の粒子を惑星の方ヘ進ませようとします。 ところがリングの内側にある衛星は,粒子を外側ヘはじき飛ばそうとする効果をもっています。 このため二つの衛星がまるで牧羊犬のように,リングの粒子が逃げだすのを防いでいるわけです。 このような役割をする衛星の組を「羊飼い衛星」とよんでいます。 アメリカの科学者ゴールドライヒとトレーメンは,天王星のεリングをはさむオフィーリアとコーデリアという二つの衛星が羊飼い衛星ではないかと推測しました。 右の写真は、上の衛星がコーデリア、下の衛星がオフィーリアです。 その後ほかの惑星についても,土星のFリングをはさむパンドラとプロメテウス,木星のリングをはさむアドラステアとメチスが羊飼い衛星であると考えられるようになりました。 おそらく天王星のほかのリングについても,小さな衛星,あるいは衛星ともいえないような小さな粒子が,羊飼い衛星の役割を果たしていると考えられます。 |

天王星のリングと羊飼い衛星 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||