| A1.エリスが発見されたのは2005年のことです。 M. ブラウン・C. トルヒージョ・D. ラビノウィッツのグループによりパロマー山天文台のサミュエル・オースチン反射望遠鏡により2003年10月に撮影された画像にエリスが写っており、同じ位置を撮影した他の写真とは違う位置に移動していることが判明して、2005年1月に発見されました。 エリスは、当初は惑星である可能性も考えられたが国際天文学連合 (IAU)の2006年総会により、新設された準惑星に分類されることになりました。 同時に冥王星も準惑星に分類されることになりました。また、小惑星番号は136199が割り当てられました。 エリスは、冥王星(直径2,390km)よりもやや大きくその直径は2,400km程度と考えられていますが、水星(直径4879.4km)よりは小さいと思われます。またその軌道は他の天体と交差するので惑星には分類されず、最終的には準惑星という分類に落ち着いたようです。 またエリスは、太陽系外縁天体内の新しいサブグループである冥王星型天体に分類されます。またその軌道は、エッジワース・カイパーベルトから外側にある散乱円盤に分類されます。 太陽系の惑星の公転軌道がほぼ円なのに対し,エリスの軌道は離心率が0.44とかなり細長い楕円です。 したがって近日点距離は37.93天文単位となり,一方,遠日点距離は97.532天文単位となります。 これは冥王星よりも大きい離心率なので、遠日点距離では冥王星の約2倍となります。 また惑星の軌道面はほぼ黄道面上にあり、最大の水星でも7度であるのに対して,エリスの軌道面は44.16度も傾いていて、黄道からはかなり外れています。このエリスの視等級は19等なので、さほど大きい望遠鏡でなくても観測可能なのですが、黄道から外れていることが理由でこれまでなかなか発見できなかったと思われます。 エリスの公転周期は557.43年である。現在は遠日点に近い位置にいる。 このエリスにも衛星が1個発見されていて、ディスノミアと名付けられています。 |

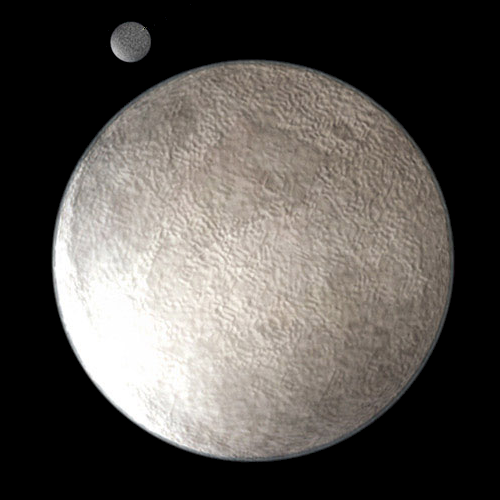

| 準惑星エリスと衛星ディスノミアの想像図 |

|

| 軌道長半径 (天文単位) |

公転周期 (年) |

自転周期 (時間) |

赤道半径 (km)) |

質量 (kg) |

平均密度 (kg/㎡) |

表面重力 (地球=1) |

衛星数 |

| 67.731 | 557.43 | 8 | 2400±100 | 1.5×1022 | 2000 | 0.07 | 1 |

| A2.エリスの衛星ディスノミアは2005年にマイケルブラウンによって発見されました。 ディスノミコアの直径は350km~490Km、平均軌道半径は36,000kmとされています。 冥王星-カロン系ほどではありませんが、主星の大きさに比べて衛星が比較的大きく、その距離も近いと言えます。 その公転周期は14日と推測されています。 |

||||||||||||||||

|

A3.エリスの表面は冥王星に似て、メタンの氷が存在していることがわかっています。

エリスは,冥王星型の天体で固体の表面をもっています。

エリスに大気があるのかどうかは現在のところはっきりしていませんが、冥王星と同じくメタンの氷が表面に存在することと、冥王星よりも太陽に遠く低温であり、重力は冥王星と同程度であることから非常に薄いながらも大気が存在している可能性はあるのではないかと思われます。

エリスの平均表面温度はマイナス243℃ですのでメタンが凍る温度ですが、メタンは揮発性が高いので蒸発しやすく低温下でもわずかに気体となって大気を持っているかも知れません。

エリスのアルべド(反射能)は現在のところはっきりしていません。

ただし、冥王星のように表面がメタンの氷でおおわれているため、アルベドはかなり大きいと考えられます。

エリスは,冥王星型の天体で固体の表面をもっています。

エリスに大気があるのかどうかは現在のところはっきりしていませんが、冥王星と同じくメタンの氷が表面に存在することと、冥王星よりも太陽に遠く低温であり、重力は冥王星と同程度であることから非常に薄いながらも大気が存在している可能性はあるのではないかと思われます。

エリスの平均表面温度はマイナス243℃ですのでメタンが凍る温度ですが、メタンは揮発性が高いので蒸発しやすく低温下でもわずかに気体となって大気を持っているかも知れません。

エリスのアルべド(反射能)は現在のところはっきりしていません。

ただし、冥王星のように表面がメタンの氷でおおわれているため、アルベドはかなり大きいと考えられます。