武田家住宅は、大田村(現 高岡市大田)の肝煎りの居宅だった民家で、国重要文化財に指定されています。

武田家は、甲斐の武田信玄の弟逍遙軒信綱(1525~1582)の子孫と伝えられており、代々太田村の肝煎りをつとめた豪農であり、約200年前に建設された肝煎り住宅そのままの姿を現在に伝えています。

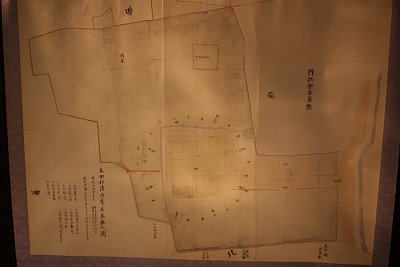

武田氏は婚姻関係のあった本願寺の縁で、甲斐武田家没落後に本願寺派の有力寺院である勝興寺を頼って高岡に来たと伝えられており、由緒を物語る多くの古文書や地図が現在も数多く残され、「ひろま」で一部の収蔵品(屋敷図

ほか)を展示しています。

武田家住宅は、安永年間(1772~1780)にかけて伏木勝興寺本堂が再建されたときの余材で立てられたという伝承を持っており、構造や手法からもその頃のものであることが判明しています。また明治以降は山岡鉄舟や横山大観ら多くの著名人が当家に滞在し、それぞれ作品を残しています。

武田家住宅は、間口、奥行きともに約21m、建築面積443㎡に及ぶ大規模な建築物であり、「ひろま」及び「ちゃのま」の天井に見られる「枠の内」と称される豪壮な梁組みや、小壁の三段化粧貫、竹簀子天井を備えています。

これらの特徴は当時の農家建築様式の典型といえます。また、屋根の形式に特徴があり、正面から見ると茅葺の寄棟造りですが、背面は柿葺切妻造りの越屋根としてお

り、その下部に茅葺屋根をまわし、さらに北側を除く3面に桟瓦葺の下屋を設けています。

武田家住宅は建築年代が古いにもかかわらず、よく保存され当初の形式をよく残しており、この地方特有の屋根形式を持つ貴重な民家である点を評価され、昭和46年に国重要文化財に指定されています。

|

|

| 駐車場に立て札がありました |

武田家住宅への入口 |

|

|

| 武田家住宅説明板 |

ここには本来門があったと思われますが |

|

|

| 武田家住宅の主屋 |

脇に門がありました |

|

|

| 住宅の中にはいると |

玄関は土間です |

|

|

| 駕籠が吊り下げてありました |

大八車など置いてあります |

|

|

| 囲炉裏には火が入っていました |

仏間には武田菱が |

|

|

| 座敷 |

茶の間 |

|

|

| 台所 |

ひろまには展示品が展示されています |

|

|

| 屋敷絵図 |

武田信玄絵や武田二十四将絵が展示されています |

|

|

| 茶室かな |

庭 |

|

|

| さやのま |

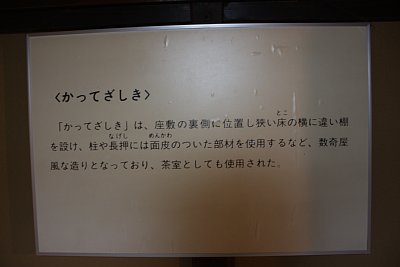

かつてざしきの説明板 |

|

|

| かつてざしき |

主屋北側の庭 |

|

|

| 主屋北側 |

庭園 |

|

|

| 庭園 |

庭園側から内部を撮影 |

|

|

| かつてざしき |

土蔵 |

|

|

| 庭園はかなりの勾配になっています |

庭園から見た主屋 |

|

|

| 土蔵ですがかなり朽ち果てていますが・・・ |

主屋 |

|

|

| 庭園がかなり高いところにあることがわかります |

門から出ます |

|

| 所在地 |

富山県高岡市太田4258 |

形式 |

居館 |

| 遺構 |

主屋 |

建立者 |

武田氏 |

| 駐車場 |

屋敷前 |

建立年 |

1789年~1800年 |

| 文化財 |

国重要文化財(住宅) |

管理者 |

高岡市 |

| 附指定 |

古図1枚 |

現状 |

現存 |

| 構造及び形式 |

| 主屋 |

桁行21.2m、梁間20.6m、一部二階、寄棟造、背面腰折屋根、

茅及びこけら葺、西面、南面及び東面庇付、南面便所附属、

桟瓦葺、北面庇附属、板葺 |

|

| 住所 |

富山県高岡市太田4258 |

| 電話 |

TEL 0766-44‐0724 |

| 営業時間 |

9:00~16:30 |

| 休館日 |

毎週火曜日(火曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日)年末年始(12月29日~1月3日) |

| 入館料 |

高校生以上210円、中学生以下無料、団体20人以上、または65歳以上の高齢者160円 |

| 使用料 |

3150円 |

| 駐車場 |

会館前に駐車場あり |

|

|