|

| 高瀬遺跡 |

高瀬遺跡は、富山県南砺市高瀬にある古代荘園跡の遺跡です。国史跡に指定されています。

当遺跡は、高瀬神社の南側にあり、この一帯は以前から須恵器、土師器などの土器類や銅銭が出土することが知られていました。昭和45年(1970年)10月にこの一帯の圃場整備工事中に柱跡が発見され、翌年4月より文化庁の発掘調査が開始されました。発掘調査の結果、柱根部の整然と並ぶ建物三棟を中心とした平安時代初期の荘園の役所の遺構が出土しました。また、主殿の西側の広場を挟んで南北2つの建物跡が発見されています。さらに、主殿の南側には蛇行した小川跡が発見されました。この小川の中から、川を利用して運んだとされる木材などが見つかっています。発掘された遺物には、役所で使用したとされる土器や、北陸地方で初めて出土した木簡があります。

これらの遺構の発見により、高瀬遺跡(石仏地区)は、昭和47年(1972年)3月22日、古代荘園跡としては我が国初の国指定の史跡となりました。

また、当遺跡の南東約300mには高瀬遺跡と同時期のものと推定される豪族の集落跡である「穴田遺跡」があり、ここでは建物4棟、柵5列、溝4本が確認され、「家成」「南万呂」と書かれた墨書土器や和同開珎や神功開宝などの銅銭が発見されています。この穴田遺跡は、昭和47年(1972年)3月22日に高瀬遺跡(穴田地区)として富山県指定史跡となっています。

穴田地区の建物跡は、石仏地区の荘園の役所に勤める役人が住んでいたと考えられていて、「家成」と墨書しているのは越中国官倉納穀交替帳(石山寺古文書)の大同3年(808年)及び天長4年(827年)に書かれている礪波郡の役所副官である「中臣家成」のことではないかと考えています。(説明板より)

おそらくこれらの遺構は、当時この地方にあった東大寺領荘園の役所跡であろうと言われています。隣接した井波歴史民俗資料館では、数々の出土品の常設展示や特別展が行われています。また6月には、復元された水路に植えられた花菖蒲が咲き誇り、一層趣を添えてくれます

遺跡址は、現在は高瀬遺跡公園として整備され、3つの墳丘や住居跡が1棟、石組炉跡が6ヶ所、遺構として残っています。

この遺跡は、砺波地方の奈良時代から平安時代にかけての人々の生活様式をを知る貴重な手がかりとなっています。

|

|

| 井波歴史民俗資料館 |

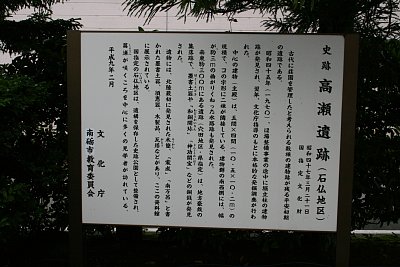

高瀬遺跡説明板 |

|

|

| 実は今日が菖蒲まつりの日なのです |

池の中に島があります |

|

|

| 水路が復元され、菖蒲が咲いています |

脇殿跡には仮設ステージが |

|

|

| ここには柵跡がありました |

休憩所かな・・・ |

|

|

| 水路跡が多数巡らされています |

主殿跡にはテントが・・・ |

|

|

| 主殿跡には多数の柱跡が残っています |

もう一つの脇殿跡 |

|

|

| 高瀬遺跡建物跡説明板 |

水路が張巡らされています |

|

|

| 高瀬遺跡全景 |

脇殿跡 |

|

|

| 主殿跡 |

主殿跡 |

|

|

| 脇殿跡 |

復元水路跡 |

|

|

| 復元水路跡 |

これは何なのでしょうか |

|

|

| 土塁跡・・・なのかな |

東側から見た高瀬遺跡全景 |

|

|

| ここには柵が立っていた |

水路では木材などを運んでいたらしい |

|

|

|

| 住所 |

富山県南砺市高瀬 |

| 遺構 |

建物跡、水路跡、柵跡 |

| 復元遺構 |

水路 |

| 出土品 |

須恵器・土師器・木筒・墨書土器・柱根 |

| 文化財 |

国指定史跡 |

|

| 住所 |

富山県南砺市高瀬736番地 |

| 電話 |

0763-82-5050(井波歴史民俗資料館) |

| 開場時間 |

9時~17時 |

| 入場料 |

一般210円(団体150円) 高校生以下無料 ※25名以上団体料金 |

| 駐車場 |

あり |

| 展示品 |

高瀬遺跡出土の須恵器・土師器・木筒・墨書土器・柱根 等 |

|

|