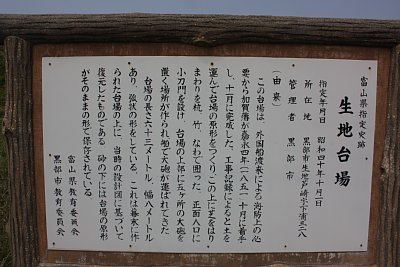

生地台場は、富山県黒部市生地芦崎にある江戸時代末に築かれた台場です。昭和40年に富山県指定史跡となっています。

この生地台場は、加賀藩が幕末に外国船の渡来による海防上の必要性から氷見、伏木、生地に台場建設の計画を立て、生地台場は嘉永4年(1851年)10月に着手し11月に完成させています。さらに元治元年(1864年)に修築が行われています。

台場入り口には小刀門を設け、台場上部には5箇所の大砲設置場所が設けられています。

台場の規模は長さ63m、高さ2.5m、幅8mで弧状をしています。現在の姿は幕末の設計図を元に復元したものであり、砂の下には台場の原がそのまま保存されています。

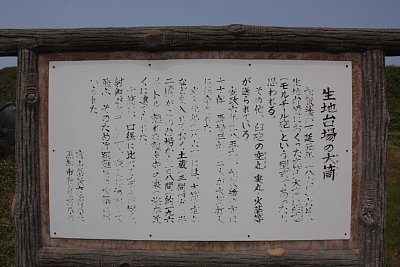

大砲は、前述するように5門が設置されていたことになりますが、現在は2門が復元展示されています。

この大砲は、臼砲(モルチール砲)と呼ばれる形式だったようです。この砲は写真で見てもわかるように短砲身なので、初速が低く射程距離も短いので、短距離砲撃しかできないと思われます。

まあ、正直言えばいわゆる黒船が実際に現れたらこんな装備では役に立つとは思えません。ただし実際に戦闘になるような事件は起きなかったのです。

|

|

| 小刀門 |

大砲と砲弾 |

|

|

| 台場の長さは63mもあります |

土塁の途中には5箇所の堀切があります |

|

|

| 台場の幅は約8mあります |

台場の高さは約2.5mあります |

|

|

| 土塁の堀切部分に大砲が設置されていた |

堀切から台場を見通す |

|

|

| 大砲と砲弾 |

海側から見た台場 |

|

|

| 大砲は臼砲と呼ばれる形式です |

土塁はかなりの急勾配です |

|

|

| 大砲は短砲身なのです |

台場から見た海 |

|

|

| 小刀門 |

堀切 |

|

|

| 土塁の陸側は勾配が緩やかです |

大砲がこんな場所にあったわけはないのですが |

|

|

| 大砲の説明板 |

生地台場の説明板 |

|

|

| 富山県指定史跡「生地台場」 |

柵が続いていますが |

|

|

| 台場全景 |

射程は短そうな砲です・・・ |

|

| 所在地 |

富山県黒部市生地芦崎 |

城郭構造 |

平城(台場) |

| 遺構 |

土塁 |

築城年 |

嘉永4年(1851年) |

| 再建造物 |

土塁、門、大砲 |

築城者 |

前田氏 |

| 駐車場 |

あり |

城主 |

前田氏 |

| 指定文化財 |

富山県指定史跡 |

廃城年 |

不明 |

|

|