|

| 原爆ドーム |

原爆ドーム(正式名称:広島平和記念碑)は、昭和20年(1945年)8月6日に広島市に投下された原子爆弾の惨禍を今に伝える記念碑(被爆建物)です。

1996年には、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されており、“二度と同じような悲劇が起こらないように”との戒めや願いをこめて、「負の世界遺産」と呼ばれています。

所在地は広島県広島市中区大手町1丁目10。原子爆弾投下の目標となった相生橋の東詰にあたり、南には元安川を挟んで広島平和記念公園があります。北は相生通りを挟んで旧・広島市民球場と向き合っています。東側約200メートルの位置には、爆心地と考えられている島外科内科(旧・島病院)があります。

この原爆ドームは、もとは広島県物産陳列館として1915年(大正4年)8月5日に開館しています。設計はチェコ人の建築家ヤン・レッツェルで、ネオ・バロック的な骨格にゼツェシオン風の細部装飾を持つ混成様式の建物でした。現在の目から見ても、いかにもしゃれた建物であったと容易に想像できます。

1919年(大正8年)3月4日からこの物産陳列館で開催された「似島独逸俘虜技術工芸品展覧会」では、日本で初めてバウムクーヘンの製造販売が行われています。これは第一次世界大戦中に中国の青島で日本軍の捕虜となり、広島湾にある似島の似島検疫所内「俘虜収容所」に収容されていたドイツ人の菓子職人カール・ユーハイムにより製造されたものです。当時はピラミッドケーキという名前で販売されていました。カールは後に神戸市で株式会社ユーハイムの前身となる喫茶店「JUCHHEIM'S」を創業しています。このことから、3月4日は「バウムクーヘンの日」とされています。

|

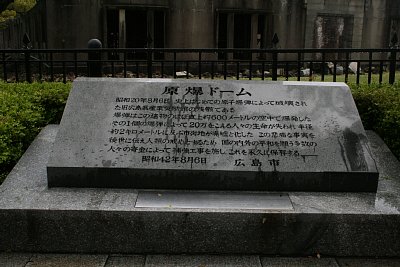

| 原爆ドームの永久保存を宣言した石碑 |

1921年には広島県商品陳列所と改称それて、同年には第4回全国菓子飴大品評会の会場にもなっています。

1933年にはさらに広島県産業奨励館に改称されています。この頃には盛んに美術展が開催され、広島の文化拠点としても大きく貢献しています。しかし、戦争中の1944年3月31日にはその業務を停止し、内務省中国四国土木事務所・広島県地方木材株式会社・日本木材広島支社など、行政機関・統制組合の事務所として使用されていました。

そして運命の1945年8月6日、この日の午前8時15分17秒、アメリカ軍のB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」が、当館の西隣に位置する相生橋を投下目標として原子爆弾を投下したのです。投下43秒後、爆弾は建物の東150メートル・上空約580メートルの地点で炸裂しました。この真下が当時の島病院(現・島外科内科)でした。もちろん島病院も、一瞬で全滅しています。

原爆炸裂後、建物は0.2秒で通常の日光による照射エネルギーの数千倍という熱線に包まれ、地表温度は3,000℃に達したと考えられています。0.8秒後には前面に衝撃波を伴う秒速440メートル以上の爆風が襲い、350万パスカルという爆風圧(1平方メートルあたりの加重35トン)にさらされました。このため建物は原爆炸裂後1秒以内に3階建ての本体部分がほぼ全壊していますが、中央のドーム部分だけは全壊を免れ、枠組みと外壁を中心に残存しました。

ドーム部分が全壊しなかった理由としていくつか考えられますが、まず衝撃波を受けた方向がほぼ直上からであった事と、窓が多かったことにより、爆風が窓から吹き抜けて、ドーム内部の空気圧が外気より高くならなかったため、吹き飛ばなかった事、さらにドーム部分だけは建物本体部分と異なり、屋根の構成材が銅板だったため、銅は鉄に比べて融点が低く、爆風到達前の熱線により屋根が融解し、やはり爆風が通過しやすくなったことが考えられます。いくつかの条件が重なって、奇跡的に爆心地近くでも建物が全壊しなかったと言えます。ちなみに広島城は、爆心地からははるかに遠いのに、この時点で現存していた建物がすべて全壊しています。

|

| 原爆ドームが世界遺産に登録されたことを示す石碑 |

ただし、建物内にいた職員など約30名は、熱線と爆風により全員即死したと推定されます。その後しばらくはまだ窓枠などが炎上せずに残っていたものの、やがて可燃物に火がつき建物は全焼して、ついに煉瓦や鉄骨などを残すだけとなっています。

戦後の広島の復興は、日本各地でもそうであったように一面の焼け野原にバラックの小屋が軒を連ねる光景から始まっていますが、その中で鉄枠のドーム形が残る産業奨励館廃墟はよく目立ち、サンフランシスコ講和条約により連合軍の占領が終わる1951年頃にはすでに、市民から「原爆ドーム」と呼ばれるようになっていました。復興が進む中で、廃墟など危険建造物の撤去が進められていますが、原爆ドームはこの時点では撤去されず、1955年(昭和30年)には原爆ドームを基軸とする「広島平和記念公園」が完成しています。

原爆ドームは原子爆弾の惨禍を示すシンボルとして知られるようになりましたが、1960年代に入ると、年を追って風化が進み、危険であるという意見が起こっています。

また一部の市民からは「見るたびに原爆投下時の惨事を思い出すので、取り壊してほしい」という根強い意見もあり、存廃の議論が活発になってきた。広島市当局は当初、「保存には経済的に負担が掛かる」「貴重な財源は、さしあたっての復興支援や都市基盤整備に重点的にあてるべきである」などの理由で原爆ドーム保存には消極的で、一時は取り壊される可能性が高まっていました。

逆に保存活動に熱心だったのは若者たちでした。きっかけは白血病で亡くなった高校生・楮山ヒロ子さんの日記でした。彼女は1歳のときに被爆し、15年後の1960年、「あの痛々しい産業奨励館だけが、いつまでもおそるべき原爆のことを後世に訴えかけてくれるだろう」と日記に書き遺して亡くなっています。これを読んだ平和運動家の河本一郎が中心となって保存を求める運動が始まり、1966年には広島市議会が原爆ドームを永久保存することを決議します。

|

| ここが元々の玄関 |

翌年には保存工事が完成し、その後風化を防ぐため定期的に補修工事をうけながら、現在まで保存されています。

市民の募金と広島市の公費により1989年に行われた2回目の大補修以降、3年に一度の割合で健全度調査が行われ、最近では2009年に6回目の調査が行われています。

当初は広島市単独での保存・管理が続いていましたが、被爆50年にあたる1995年に国の史跡に指定され、翌1996年12月5日には、ユネスコの世界遺産(文化遺産)へ登録されています。

1992年に日本政府が世界遺産条約を受諾したことを契機に、同年9月に広島市議会が「原爆ドームを国の世界遺産候補リストに登録するよう要望する」意見書を採択し、当時の市長、平岡敬は翌年1月に要望書を文化庁に提出します。全国的な署名運動も始まり、1994年に165万人分超の署名を添えた国会請願が衆議院・参議院両本会議で採択されました。

1992年当初、日本政府は「世界遺産への推薦には『その遺産が国内法(文化遺産であれば日本では文化財保護法)で保護されていること』が条件」であるとしており、「原爆ドームは歴史が浅く、文化財に指定できないため、推薦要件を満たさない」として原爆ドームの推薦には消極的でした。しかし日本国外では、アウシュヴィッツや、アパルトヘイトに反対する政治犯を収容したロベン島、ベルリンのモダニズム集合住宅群など、「歴史が浅く」ても、国内法によって保護された上で世界遺産に登録された例は複数ありました。

文化庁が消極的だった背景には、アメリカや中国・韓国を刺激したくないという政治的配慮が強く働いていたと見られるが、結果としてこれが署名運動の盛り上がりにつながり、上記のような多数の署名者を得ることになったのです。

|

| 慰霊碑 |

そこで1995年3月には、文化庁は文化財保護法の史跡指定基準を改正し、同年6月に原爆ドームを国の史跡に指定しています。

これをうけて、日本政府は同年9月に原爆ドームを世界遺産に推薦しました。

原爆ドームの登録審議は、1996年12月にメキシコのメリダ市で開催された世界遺産委員会会合において行われています。

このとき、アメリカ合衆国は原爆ドームの登録に強く反対し、調査報告書から、「世界で初めて使用された核兵器」との文言を削除させています。アメリカ国民の中では「原爆使用は百万人のアメリカ軍将兵をダウンフォール作戦での戦没から救った」とする原爆投下を肯定的に捉えている傾向が未だに強いのです。また、中華人民共和国は、「日本は戦争への反省が足りない」として審議を棄権しています。しかし最終的には、この世界遺産は世界遺産登録基準における以下の基準を満たしたと見なされ、登録がなされています。これは文化遺産基準(6)と呼ばれる基準で「顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの」となっています。

本来、この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えているのですが、基準(6)のみの適用で登録されているのは例外的なケースといえますが、比較的歴史の浅い負の世界遺産には共通してみられる傾向です。

原爆ドームは単なる戦争遺跡というだけでなく、核兵器による破壊の悲惨さの象徴・人類全体への警鐘といったメッセージ性のある遺産という性格をもつため、保存に際しては「可能な限り、破壊された当時の状態を保つ」必要があるので、作業は鉄骨による補強と樹脂注入による形状維持・保全が主であり、崩落や落下の危険性のある箇所はそのたびに取り除かれています。

定期的な補修作業・点検や風化対策にもかかわらず、どうしても経年による風化が避けられないが、他の世界遺産で施されるような一般的な意味での修復や改修・保全とは別種の困難が伴う難しい問題を抱えています。

また、日本列島は地震が多く、保存工事では大型地震に対しての耐震性も考慮する必要があるが、耐震強度計算および工事計画はあくまでも理論上の数値に基づいているため、地震の規模や加重のかかり方が想定外の場合、崩落する危険性を常に抱えているといえる。

2004年以降、原爆ドームの保存方針を検討する「平和記念施設あり方懇談会」が開催されている。ここでは案として、次の四つの案

が提案されている。

1)自然劣化に任せ保存の手を加えない

2)必要な劣化対策(雨水対策や地震対策)を行い現状のまま保存

3)鞘堂、覆屋の設置

3)博物館に移設

しかし本来の趣旨から考えると現状維持が基本ということで、2006年に「必要な劣化対策を行い現状のまま保存」とする方針が確認されています。 |